Forte hausse de production de pétrole

C’était une décision attendue, 8 États de l’OPEP et l’organisation des pays exportateurs de pétrole ont annoncé une hausse de 411 000 barils de pétrole supplémentaires par jour à compter de juin 2025. Cette décision fait partie d’une stratégie de plus long-terme d’augmentation de la production. La “santé des fondamentaux” (autrement dit, la stabilité de la demande) est également l’un des arguments mobilisés lors du communiqué de presse.

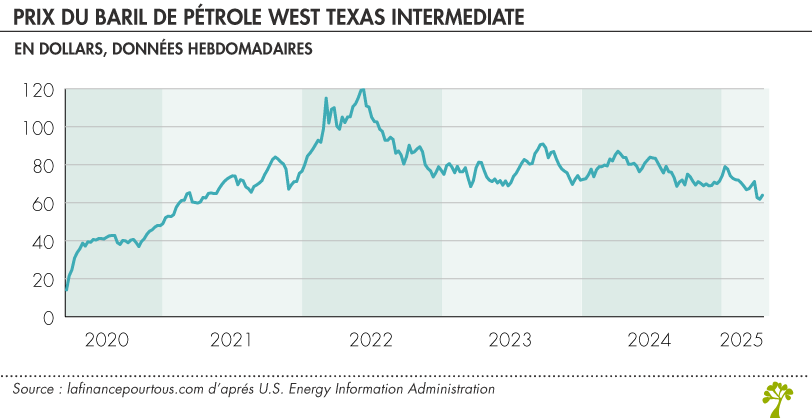

Donc une forte baisse des prix

Qui dit augmentation de l’offre dit bien entendu baisse des prix. Et le pétrole ne fait pas exception : depuis le début de l’année, le prix du pétrole suit une tendance baissière assez nette. A titre d’exemple, le WTI (le pétrole extrait en Amérique du Nord) est passé de 71,46 $ le baril, à environ 58,59 $, soit une baisse d’environ 17 % !

Cela étant, la baisse des prix est multifactorielle, et la part à incombée de la hausse de la production est incertaine.

On peut, entre autres déterminants, citer le développement des énergies renouvelables (par exemple en Europe) et l’électrification massive des usages (comme en Chine). La hausse très forte de la production américaine ces dernières années n’a rien arrangé pour les producteurs de pétrole. Les États-Unis, historiquement un importateur majeur du précieux or noir, est depuis quelques années un exportateur, et le sera de plus en plus dans le futur (le fameux slogan de Donald Trump “drill, baby, drill” le suggère d’autant plus).

Pourquoi augmenter la production de pétrole si cela fait baisser les prix ?

Les véritables raisons derrière les hausses de productions de l’OPEP+ ne sont pas très claires.

Un certain nombre d’enjeux économicopolitiques peuvent être mobilisés :

- la Russie a un besoin criant de financement de l’invasion en Ukraine.

- L’Arabie Saoudite, par ailleurs partenaire des Etats-Unis, doit financer ses projets colossaux d’infrastructures…

Autrement dit, de grands producteurs de pétrole sont prêts à renoncer à une partie de leurs marges pour augmenter leurs bénéfices totaux. Selon l’Université de New-York, l’industrie de la production et de l’exploration du pétrole et du gaz effectue des marges importantes avec un taux moyen de marge brute de 58,78 %. Les membres de l’OPEP+ ont donc de l’espace à ce niveau.

Cette hausse de la production pourrait également permettre à l’OPEP de reprendre des parts de marchés à l’échelle mondiale.

Quels effets sur l’économie européenne ?

Pour l’Europe, la baisse des prix du pétrole constitue une véritable aubaine. En plus de profiter d’une baisse mondiale du pétrole, l’Europe profite de la baisse du dollar par rapport à l’euro. Puisque le prix du pétrole est fixé en dollars, alors un euro plus fort conduit mécaniquement a un pétrole moins cher pour les européens.

De nombreux effets positifs sont attendus. Tout d’abord, une énergie moins chère permet de baisser les coûts de production des biens européens. Le Vieux Continent, qui souffre habituellement de prix de l’énergie très élevé, sera donc plus compétitif. Les entreprises pourront donc baisser leurs prix pour gagner des parts de marchés, ou bien augmenter leurs marges. Les ménages paieront eux aussi leur énergie moins chère, ce qui leur permet d’augmenter leur pouvoir d’achat dans d’autres biens et services.

La pression à la baisse sur les prix est également une opportunité pour les banques centrales. Puisque l’inflation aura tendance à refluer, les banques centrales pourront abaisser leurs taux directeurs. Des taux plus faibles encouragent les crédits, investissement, et donc la croissance.

Attention cependant : un pétrole moins cher est une incitation à augmenter sa consommation (via le fioul, l’essence…), et à moins investir dans les énergies décarbonées.