Qu’est-ce qu’une déflation ?

Avant d’analyser la situation chinoise, il est essentiel de clarifier quelques concepts. L’inflation désigne une hausse généralisée et durable du niveau des prix des biens et services. À l’inverse, la déflation est une baisse généralisée et auto-entretenue de ce même niveau général des prix (en somme, c’est une inflation négative). Il ne faut pas la confondre avec la désinflation, qui décrit simplement un ralentissement de l’inflation (les prix continuent d’augmenter, mais moins rapidement). La situation chinoise, avec une inflation très faible frôlant le territoire négatif, met le pays en alerte maximale contre le risque de basculer dans une véritable spirale déflationniste.

La déflation : encore plus grave que l’inflation ?

Bien que la lutte contre l’inflation monopolise souvent l’attention, de nombreux économistes considèrent la déflation comme un mal plus profond et plus difficile à combattre. Cela pourrait sembler un peu paradoxal : des prix qui baissent, n’est-ce pas une bonne nouvelle pour le consommateur ?

Le principal danger de la déflation réside dans l’instauration d’un cercle vicieux. Lorsque les consommateurs et les entreprises anticipent que les prix vont baisser, ils reportent leurs décisions d’achat et d’investissement, attendant des conditions plus favorables. Ce comportement provoque une chute de la demande globale, forçant les entreprises à baisser davantage leurs prix pour écouler leurs stocks. Cette pression sur les marges les conduit à réduire leur production, à geler les salaires et, in fine, à licencier. La hausse du chômage et la stagnation des revenus pèsent encore plus sur la demande, renforçant la spirale baissière des prix et risquant de paralyser l’ensemble de l’appareil productif.

La spirale déflationniste peut durer longtemps avant que les effets négatifs n’adviennent. Les entreprises vont emprunter pour se maintenir à flots, surinvestir d’autant plus pour grignoter des parts de marchés (investissements qui ne seront pas rentables), et vont demander tous les soutiens possibles à l’administration. Le point de bascule de la crise de surproduction peut arriver soudainement, ne laissant pas le temps à l’économie de retrouver un équilibre.

Pourquoi la Chine risque d’entrer en déflation ?

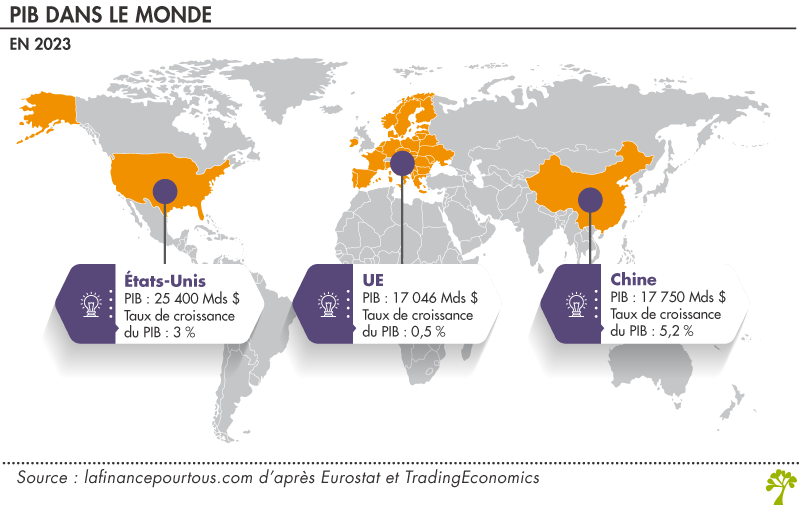

Le risque déflationniste en Chine est le symptôme de déséquilibres structurels. Depuis des décennies, le modèle de croissance chinois repose sur des investissements massifs, notamment dans le secteur industriel, et sur les exportations, au détriment de la consommation intérieure.

Cette stratégie a engendré une capacité de production colossale. Or, aujourd’hui, la demande intérieure reste faible. Les ménages chinois, confrontés aux incertitudes économiques et à un système de protection sociale limité, privilégient une épargne de précaution élevée. La crise du secteur immobilier a également durement touché le patrimoine et la confiance d’une grande partie de la population, freinant davantage leurs dépenses. Cette inadéquation entre une offre surabondante et une demande intérieure atone crée une pression à la baisse sur les prix.

La manifestation du neijuan

La peur de la déflation se cristallise dans un terme, multidimensionnel et au cœur des angoisses de la jeunesse chinoise : le neijuan.

On pourrait traduire neijuan par « tourner en spirale, de l’extérieur vers l’intérieur ». Il désigne, à l’origine, une complexification sociale qui ne mène finalement à aucune amélioration globale (par exemple dans la production de riz dans les colonies hollandaises). Aujourd’hui, ce terme est utilisé pour désigner de nombreux phénomènes sociaux contre productifs, et en particulier l’hyper concurrence au sein de la société.

Typiquement, au sein des universités, si un examen demande une dissertation de 3 000 mots, alors tous les étudiants cherchent à en écrire 5 000 pour se démarquer. Ecrire une dissertation plus longue devient ainsi la norme, et le faire n’offre plus de bénéfice. Il en est de même dans le monde du travail, et des relations amoureuses et de mariage.

Ce concept de neijuan peut également s’appliquer au monde des affaires. Poussées par des subventions massives des gouvernements locaux, les entreprises se livrent une compétition acharnée, les forçant à constamment rogner sur leurs prix pour survivre et gagner des parts de marché. Cette guerre des prix, si elle peut sembler bénéfique à court terme pour le consommateur, a des conséquences macroéconomiques graves en érodant la rentabilité des entreprises et en alimentant la tendance déflationniste générale.

Que peut faire la Chine pour neutraliser ce risque ?

Face à ce péril, le gouvernement chinois se trouve face à un dilemme complexe. Plusieurs options sont sur la table, mais chacune comporte des contreparties importantes. Une politique de relance de la consommation est nécessaire, mais difficile à mettre en œuvre rapidement. La banque centrale pourrait baisser ses taux directeurs pour stimuler le crédit et l’investissement, mais cela risquerait d’affaiblir le yuan et de provoquer des fuites de capitaux. Ce choix rentrerait également en collision avec la volonté de faire du yuan une véritable monnaie de réserve internationale, en concurrence du dollar.

Le gouvernement pourrait également adapter le cadre fiscal et réglementaire pour entrainer une hausse des prix (qui serait alors un peu « artificielle ») : limites des capacités d’endettement des entreprises, augmentation des standards écologiques ou de sécurité, fiscalité encourageant la consommation et décourageant la production…

Une autre voie serait d’abandonner la politique de « l’offre à tout prix » en restructurant son industrie. Cependant, cela impliquerait de renoncer, du moins temporairement, à l’hégémonie productive mondiale que Pékin cherche à tout prix à conserver.

Pour l’Europe, un risque de déflation importée ?

La situation chinoise n’est pas sans conséquence pour ses partenaires commerciaux, et notamment pour l’Europe. Le déversement de la surproduction chinoise, à des prix très bas sur les marchés mondiaux, fait peser un risque direct sur la compétitivité des industriels européens.

Toutefois, cette situation présente aussi une opportunité paradoxale. Une baisse des prix des biens importés contribue à modérer l’inflation en Europe, ce qui pourrait donner à la Banque Centrale Européenne (BCE) la marge de manœuvre nécessaire pour abaisser ses propres taux directeurs. Une telle décision offrirait plusieurs avantages : elle allégerait le fardeau des dettes publiques, stimulerait l’investissement et la consommation, et pourrait entraîner une dépréciation de l’euro, bénéfique pour la compétitivité des exportations européennes.

Cependant, une instabilité de l’euro rentrerait là aussi en conflit avec la volonté affichée de certains dirigeants européens de faire de la monnaie unique une alternative crédible au dollar.