Droits de douane : qu’y a-t-il dans l’accord ?

Au cœur de l’accord, un plafond tarifaire : les États-Unis s’engagent à instaurer une taxe de 15 % sur la grande majorité des biens exportés par l’UE, applicable dès le 1er août 2025.

Des exemptions seraient cependant accordées à certains secteurs : aéronautique, chimie, médicaments génériques, ressources naturelles. La liste des exceptions n’est pas encore précisée, mais l’agriculture et la viticulture ne semblent pour l’instant pas concernées. Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l’Europe, a cependant précisé que les spiritueux, comme le cognac, passeraient entre les mailles des droits de douanes.

L’acier, l’aluminium et le cuivre, trois des principales matières premières de la production industrielle, se verront appliquer une taxe bien plus élevée, à hauteur de 50 %. La Commission présente ce résultat comme une « union des forces pour protéger ces secteurs […] contre la concurrence déloyale et les distorsions de concurrence ».

L’accord prévoit aussi une libéralisation des importations américaines, avec l’élimination des droits de douane résiduels sur les biens industriels et un accès accru au marché de l’UE pour des quantités limitées de produits de la pêche (comme le saumon du Pacifique) et agricoles non sensibles (tels que l’huile de soja ou les biscuits), via des quotas tarifaires. L’accord inclut également des mesures pour réduire les barrières non tarifaires, notamment par une coopération sur les normes automobiles, les mesures sanitaires et phytosanitaires, et la reconnaissance mutuelle des évaluations de conformité dans divers secteurs industriels.

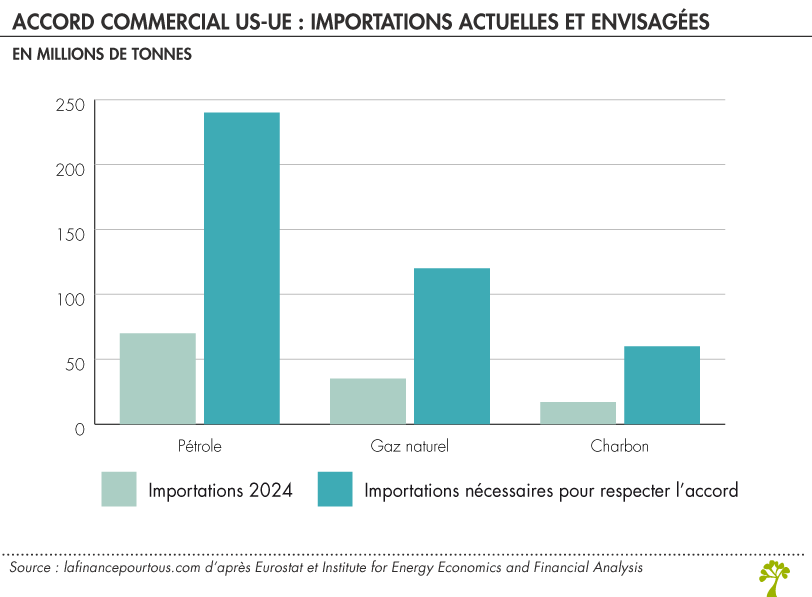

Enfin, l’UE s’engage économiquement auprès des États-Unis. Elle devra ainsi acquérir des produits énergétiques américains (gaz naturel liquéfié, pétrole et énergie nucléaire) pour un montant estimé à 700 milliards d’euros sur trois ans, ainsi que 40 milliards d’euros de puces d’intelligence artificielle. Les entreprises européennes devront également investir à hauteur de 550 milliards d’euros aux États-Unis d’ici 2029.

Cet accord est-il si mauvais ?

Les annonces relatives à cet accord commercial ont suscité de vives réactions, et apparaissent comme un revers majeur pour la Commission européenne, traditionnellement favorable au libre-échange.

D’un point de vue idéologique, au sein de l’Union européenne (UE), tout tarif douanier, quel que soit son niveau, est considéré comme économiquement insuffisant. Il entrave en effet l’allocation efficace des ressources productives et pénalise les consommateurs finaux.

Surtout, cet arrangement semble déséquilibré : on peine à identifier les concessions américaines par rapport au statu quo. Aucune taxe supplémentaire n’est imposée, ni d’investissement obligatoire… L’UE paraît ainsi avoir cédé, en octroyant des avantages sans contrepartie tangible, hormis l’évitement de sanctions potentielles.

Plusieurs nuances méritent toutefois d’être soulignées.

- D’abord, la Commission a su préserver certains piliers des exportations européennes vers les États-Unis, notamment l’aéronautique et les produits pharmaceutiques (contrairement à l’automobile et aux machines, qui subissent des surcoûts). Le domaine chimique et pharmaceutique représente en fait un tiers des ventes européennes outre-Atlantique.

- Par ailleurs, les engagements de l’UE ne sont pas toujours contraignants : les 500 milliards d’euros d’investissements relèvent apparemment de la discrétion des entreprises, sans précisions sur d’éventuelles pénalités en cas de non-respect.

En revanche, les achats d’énergie constituent peut-être l’aspect le plus sous-évalué de l’accord, et le plus préjudiciable pour le Vieux Continent.

L’UE s’engage en effet à acquérir environ 215 milliards d’euros de ressources énergétiques américaines par an. Or, ces volumes excèdent largement les niveaux actuels. D’après les experts de l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), cela impliquerait de couvrir 70 % des importations énergétiques européennes via les États-Unis, en triplant les approvisionnements en pétrole, gaz et charbon. Une telle disposition expose à un risque clair de dépendance, voire à une augmentation des prix si les firmes sont contraintes d’acheter américain. Surtout, elle pourrait supplanter les sources internes à l’UE, comme le nucléaire ou les énergies solaires, qui garantissent une forme d’autonomie.

Quelles conséquences des droits de douane pour l’Europe et la France ?

Que peut-on attendre comme conséquences économiques pour l’Union Européenne et la France si les droits de douanes de 15 % sont appliqués ? La réponse à cette question est plus délicate qu’il n’y parait. L’interrogation sous-jacente, qui intéresse particulièrement les économistes, est « qui supportera le coût des droits de douanes ? ». Ce coût est en fait partagé entre trois acteurs : l’exportateur, l’importateur, et le consommateur.

Prenons l’exemple d’une pièce détachée pour une voiture, comme une bougie d’allumage, importée par une usine américaine d’Allemagne pour 10 $. Supposons qu’un nouveau droit de douanes de 15 % s’applique sur cette importation. Il existe trois scénarios caractéristiques :

- L’exportateur allemand diminue son prix pré-taxe à 8,70 $, pour que le prix post-taxe soit identique. Ici, la taxe est payée par l’exportateur.

- L’importateur américain paye 11,5 $, et diminue sa marge pour faire en sorte que la voiture sortant de son usine coûte le même prix. Ici, la taxe est payée par l’importateur.

- L’importateur américain paye 11,5 $, et augmente le prix de la voiture en conséquence. Ici, la taxe est payée par le consommateur, l’acheteur américain de la voiture.

Bien entendu, si ce sont les exportateurs européens qui prennent à leur charge les droits de douanes, on peut s’attendre à des effets négatifs dans un grand nombre de secteurs (luxe et maroquinerie, machines, produits agricoles…). Ils devraient ainsi baisser leur marge, ce qui entrainerait une baisse de rentabilité, moins d’emplois, moins d’investissements, et moins d’innovation.

Cependant, ce scénario n’est pas assuré. L’effet final du droit de douanes dépend de nombreux facteurs :

- Les biens exportés sont-ils substituables ? Existe-t-il d’autres producteurs de luxe, de machines, de vins de même qualité ? La réponse à cette question dépend bien entendu du secteur.

- S’il existe d’autres producteurs, sont-ils également touchés par les droits de douanes ? On peut s’attendre à ce que beaucoup de producteurs (chinois, indiens, japonais…) n’aient en fait pas des conditions plus favorables à l’exportation. Reste bien entendu les producteurs américains, qui par définition ne paieraient pas de droits de douanes.

- Quel sera le périmètre précis des exemptions ?

Savoir si les exportateurs européens paieront effectivement les taxes douanières est donc difficile. Cependant, la majorité des études économiques au sujet des droits de douanes concluent que le coût est en général supporté par le consommateur. Le ménage américain risque donc, dans les prochains mois, d’observer des augmentations de prix notables.