Baisse du dollar : incertitude et politique commerciale

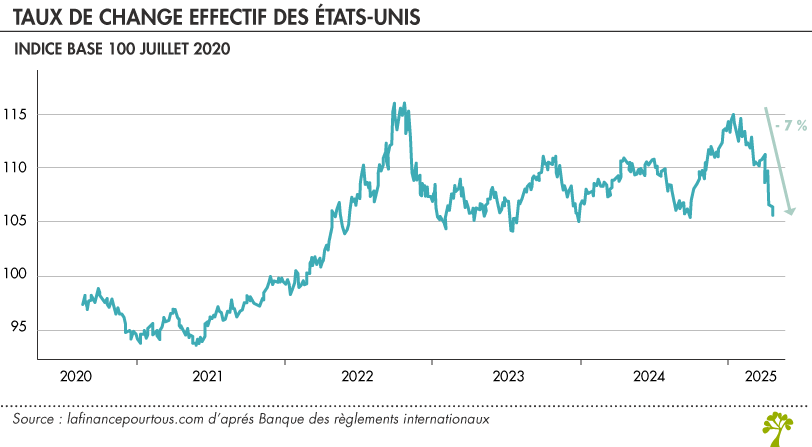

Depuis le mois de février environ, la devise américaine s’est dépréciée par rapport aux autres monnaies. En clair, le dollar « vaut moins » qu’auparavant par rapport à l’euro, à la livre sterling ou au franc suisse. Une manière de visualiser cela est de regarder l’évolution du taux de change effectif des États-Unis dans le temps.

Sur le graphique, on remarque bien une nette baisse depuis le début de l’année, d’environ 7%, qui ne semble pour l’instant pas s’arrêter.

Le taux de change effectif est une somme pondérée des taux de change d’une zone monétaire avec ses partenaires commerciaux. Il permet de mesurer le taux de change « moyen » d’une devise par rapport aux monnaies avec lesquelles elle s’échange souvent.

Supposons que les États-Unis fassent du commerce avec seulement deux autres zones monétaires : la zone euro (qui utilise l’euro) et la Chine (qui utilise le yuan). La zone euro représente 30 % des échanges, la Chine 70 %. Le taux de change dollar/euro (le nombre d’euros dans un dollar) est de 0,88, et le taux de change dollar/yuan est de 7,27. Le taux de change effectif se calcule comme suit : 30%*0,88+70%*7,27 = 5,35, souvent exprimé en indice.

Si le taux de change effectif nominal augmente, c’est que le dollar s’apprécie et si il baisse, c’est qu’il se déprécie.

C’est quoi un taux de change ?

Les causes de la baisse du dollar

En cause : la politique économique et commerciale de la présidence américaine qui, depuis quelques mois, sature tous les médias d’information économique. L’administration Trump, en augmentant drastiquement les droits de douanes et en remettant en cause l’indépendance de sa banque centrale, lance une vague d’incertitude et d’instabilité économique. Or, la réaction naturelle des investisseurs face à cette situation est de chercher des valeurs refuges, des actifs stables et fiables, comme l’or, ou le franc suisse. Ils arrêtent leurs investissements aux États-Unis, donc demandent moins de dollars, faisant baisser son cours.

Quelles conséquences économiques pour les États-Unis ?

La dépréciation d’une monnaie a de nombreux effets économiques, certains apparaissant très rapidement, d’autres étant plus discrets et structurels.

Effet sur la balance commerciale

L’effet le plus classique d’une dépréciation, en économie, est une amélioration de la balance commerciale du pays. Tentons de comprendre pourquoi, dans le cas des États-Unis.

La balance commerciale est définie comme la différence entre les exportations et les importations de biens d’un pays : X – M. Le pays est en excédant commercial quand X est plus grand que M, et est en déficit dans le cas contraire.

La dépréciation a deux effets contradictoires sur la balance commerciale : l’effet prix et l’effet quantité . L’effet prix arrive en premier : puisque le prix (en dollars) des biens importés augmentent, alors la valeur des importations M augmente, donc le solde commercial se dégrade. Cela prend du temps pour les ménages et les entreprises américaines et étrangères de changer leurs habitudes de consommation, leurs fournisseurs…

Cependant, à plus long terme, l’effet prix est compensé par un autre : l’effet quantité. Les ménages et entreprises américaines se tournent vers des produits domestiques, et les biens fabriqués aux États-Unis valent maintenant moins chers à l’étranger. Ainsi, le solde commercial s’améliore !

Supposons un constructeur automobile américain, qui exporte ses voitures en Europe.

Il produit une voiture aux États-Unis et, en prenant en compte sa marge, et la vend à 20 000 dollars. Il l’exporte en Europe la vend pour 20 000 euros (le taux de change, dans cet exemple, est de 1 euro pour 1 dollar).

Supposons maintenant que le dollar se déprécie (un dollar vaut maintenant 0,9 euro). Le constructeur la vend toujours pour 20 000 dollars aux États-Unis, mais sa valeur en euros est maintenant de 20 000*0,9 = 18 000 euros. Il peut donc ainsi gagner des parts de marché, puisqu’il vend moins cher, ou bien augmenter sa marge.

L’effet d’une dépréciation sur la balance commerciale est donc incertain , et dépend de la force de chaque effet. Il fait cependant consensus qu’en général, elle provoque plutôt une amélioration de la balance commerciale. Une bonne nouvelle pour les États-Unis, donc.

Effet sur la rentabilité des actifs financiers

La dépréciation est très défavorable pour tous les investisseurs étrangers possédants des actifs aux États-Unis . En effet, le rendement « réel » des actifs dans leur monnaie domestiques baisse.

Vous êtes un investisseur français, utilisant l’euro la plupart du temps, mais vous décidez d’échanger 100 € contre 100 $ pour acheter un titre de dette américaine (supposons un taux de change de un euro par dollar).

Au bout d’un an, votre titre de dette vous rapporte 110 $. Superbe, un rendement de 10 % ! Mais supposons que le dollar se soit déprécié : un dollar ne vaut plus que 0,9 euros. Vous échangez vos dollars contre vos euros : 110 $ * 0,9 = 99 €.

L’investissement de 100 € vous a donc rapporté 99 €. Autrement dit, vous avez perdu de l’argent !

Si les investisseurs anticipent d’autres dépréciations du dollar, ils exigeront des taux d’intérêt plus élevés pour compenser leurs futures pertes. La hausse des taux peut par exemple s’appliquer aux titres de dette de l’Etat américain, ce qui n’est pas idéal pour un Etat en situation de déficit budgétaire chronique.

Effet sur le niveau des prix

Impact évident de la dépréciation : l’inflation. Cette hausse du niveau des prix touche bien sûr les produits finaux, disponibles à la vente pour les ménages (les fruits, les jouets…) mais également tous les biens produits aux États-Unis nécessitant des importations pour être fabriqués (les voitures américaines, par exemple).

Les économies modernes sont tellement intriquées dans le commerce international que l’immense majorité des biens est concernée. Une mauvaise nouvelle pour le consommateur, donc.

Effet sur le pouvoir d’achat des Américains l’étranger

Considération qui semble plus anecdotique, mais qui est parfois importante psychologiquement : le pouvoir d’achat des touristes américains à l’étranger.

À cause des mêmes mécanismes décrits plus haut, les ménages américains qui voyagent en Europe ou au Mexique sont maintenant moins riches.

À l’inverse, le pouvoir d’achat des touristes étrangers aux États-Unis augmente. Les Américains sont donc moins enclins à venir visiter le Louvre, tandis que les Français sont plus enclins à partir à New-York pendant un pont de mai.

En résumé, les effets globaux d’une dépréciation sont assez incertains, ils dépendent de la structure économique du pays, et de sa dépendance à ses partenaires. Ce qui semble clair, en revanche, est qu’il y aura des perdants et des gagnants. Les producteurs locaux qui ne dépendent pas d’importations seront par exemple mieux lotis. En revanche, les ménages subiront de plein fouet la baisse de leur pouvoir d’achat, chez eux et à l’étranger.

Les implications pour la zone euro

Pour nous, la dépréciation du dollar s’interprète, en miroir, en une appréciation de l’euro vis-à-vis du dollar. On peut donc s’attendre a plusieurs conséquences économiques.

Les produits (et services) américains seront plus concurrentiels, ce qui pourrait réduire notre excédent vis-à-vis des Etats-Unis. On peut également anticiper une baisse du tourisme américain (limitée dans un premier temps).

Cela dit, la hausse de l’euro peut constituer une double opportunité. Tout d’abord, elle offre la possibilité, pour la Banque Centrale Européenne, de baisser ses taux directeurs. En général, la baisse des taux d’intérêt provoque une dépréciation de la monnaie (les actifs financiers étant moins attractifs). Ici, l’appréciation de l’euro « donne de l’espace » à la BCE : on peut donc s’attendre à une baisse plus rapide ou plus prononcée des taux d’intérêt, bénéfique pour l’économie.

Surtout, sur le plus long terme, la hausse de l’euro pourrait lui faire acquérir un statut de véritable réserve de valeur internationale. Face à l’instabilité du dollar (et de l’économie américaine dans son ensemble) la stabilité de l’euro pourrait être vue comme un refuge pour les investisseurs à l’échelle mondiale. Or, le contrôle de la monnaie de réserve internationale constitue un véritable privilège… La zone euro, comme les États-Unis jusqu’à présent, serait alors assise sur une « mine d’or » inépuisable.