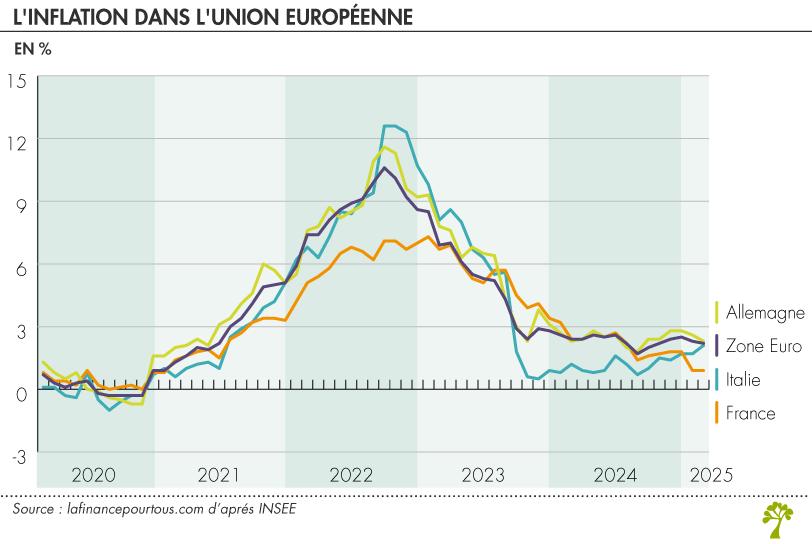

L’inflation et stable et faible en France avec un taux annualisé en avril de 0,9 %, identique à février et mars. À, titre de comparaison, l’inflation au sein de la zone euro se situe entre 2,2 % et 2,5 %. Comment expliquer ce niveau d’inflation si bas en France, et est-ce une bonne nouvelle ?

Quelles sont les composantes de l’inflation en France ?

Pour mieux comprendre les déterminants de l’inflation, il faut revenir à sa méthode de calcul. L’inflation réfère à la hausse en pourcentage de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), harmonisé car l’ensemble des pays de l’Union Européenne utilise la même méthode de calcul pour permettre la comparaison entre nos voisins européens. Cet indice est basé sur l’agrégation de différents produits au sein d’un même groupe, comme ci-dessous (liste non-exhaustive) :

- Énergie : pétrole, gaz, électricité,

- Alimentation : produits frais, pain, lait, boissons alcoolisées,

- Tabac,

- Produits manufacturés : Habillement et chaussures, produits de santé, appareils ménagers,

- Services : loyers, service de santé, transports, communications.

Chacun des groupes ci-dessus est pondéré à hauteur de son poids moyen dans le budget des ménages. Le tabac a un poids bien entendu plus faible que celui de l’alimentation, par exemple.

L’énergie comme moteur de fil de la faible inflation

L’énergie est la principale explication de la diminution de l’inflation début 2025 : ses prix reculent de 7,8 % en avril.

Un des facteurs de la diminution des prix de ce secteur est la diminution des tarifs réglementés d’électricité (TRVE) à compter du 1er février 2025. Les prix de l’électricité ont baissé de 15 % (soit une baisse de 42€/MWh). Cette baisse compense ainsi l’augmentation de la taxe sur l’électricité de 12,7€/MWh et la hausse des tarifs d’acheminement sur les réseaux de distribution (TURPE) qui augmente de 7,7 % HT au 1er février 2025.

Un autre facteur est la baisse profonde des prix du pétrole, à la fois conjoncturelle et structurelle.

L’OPEP+ a annoncé il y a quelques jours une augmentation de la production (contribuant à augmenter l’offre). Les anticipations de la demande de pétrole sur le long-terme sont en nette baisse : électrification des usages, déploiement des énergies renouvelables… Ainsi, le prix du baril de pétrole Brent a diminué de 22 % entre janvier et le 5 mai 2025.

Les autres secteurs de l’économie très stables

Malgré une importance relative du secteur de l’énergie dans le calcul de l’IPCH, la diminution des prix de l’énergie à tiré l’inflation vers le bas en raison de la stabilité des prix des autres grandes catégories de l’IPCH. Le secteur des services, catégorie comptant pour plus de la moitié dans le calcul de l’IPCH, participe également à cette dynamique. En effet, les prix des services sont très stables, avec une très légère hausse de 0,1 % en avril par rapport à mars.

Les produits manufacturés, deuxième groupe le plus important dans la pondération, suivent également une tendance déflationniste. Les prix des produits manufacturés diminuent légèrement de 0,2% sur un an en avril comme en mars. En fait, cette baisse pourrait être liée, elle aussi, aux prix de l’énergie, qui influence les coûts de production des entreprises. Autrement dit, la déflation sur l’énergie irrigue tous les secteurs de l’économie !

L’exception : les prix de l’alimentation

Cette diminution des prix (énergie, produits manufacturés) est contrastée par l’augmentation des prix des aliments, qui est plus élevée, mais très hétérogène.

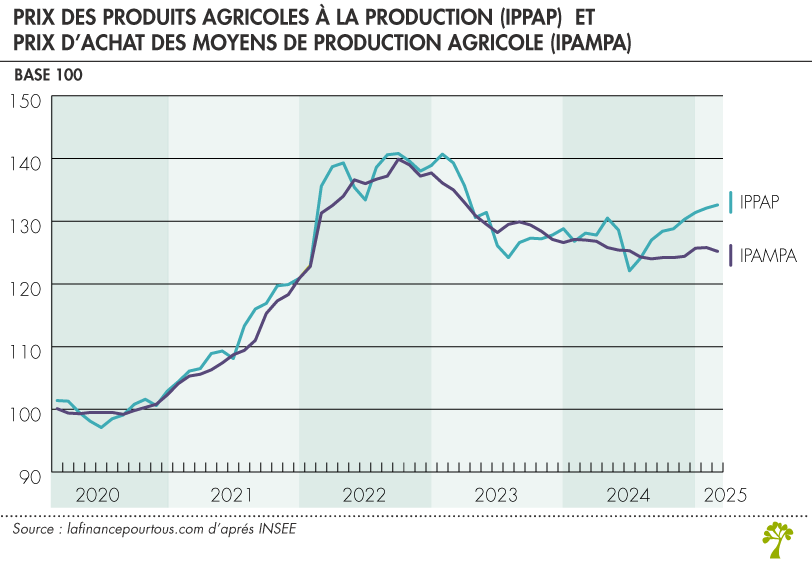

L’IPAMPA (Indice des Prix d’Achat des Moyens de Production Agricole) est l’indicateur qui mesure le coût de production agricole, et l’IPPAP (Indice des Prix des Produits Agricoles à la Production) mesure l’évolution des prix auxquels les agriculteurs vendent.

Première remarque curieuse : alors que les prix fixés par les agriculteurs (IPPAP) augmentent, les prix d’achat des moyens de production agricoles (IPAMPA) restent stables. Une possibilité est que les agriculteurs aient augmenté leurs marges. Il est également possible qu’ils fassent face à une augmentation d’autres coûts (comme les salaires).

La hausse des prix des produits alimentaires est induite, en grande partie, par l’augmentation des prix des boissons non alcoolisées. Depuis le 1er mars, la “taxe soda” augmente crescendo avec le taux de sucré ajouté dans une boisson. Elle touche durement les boissons contenant plus de 80g/L de sucre ajouté qui doivent désormais payer une taxe de 35 centimes d’euro par litre (soit le double d’y a quelques mois). Cette taxe pousse les industriels à augmenter leur prix de vente afin de maintenir leurs marges.

Autre raison de l’augmentation des prix des biens alimentaires : les vagues de sécheresses qui touchent l’Afrique de l’Ouest et le Brésil depuis 2023 (régions productrices de cacao et de café). Le prix du café (qui représente environ 3 % du panier alimentaire) augmente de 10,5 % par rapport à avril 2024, tandis que le cacao et le chocolat en poudre voient leur prix augmenter de 12,5 %. Le prix du chocolat en tablette explose, lui, de 15,7 % en une année.

D’autres produits alimentaires sont touchés par l’inflation : miel, fruits, agneau, bœuf… Mais l’effet sur l’inflation totale reste très marginal.