En quoi consiste la « taxe Zucman » ?

La taxe Zucman fait l’objet d’une proposition de loi « Impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches » adoptée par l’Assemblée nationale avant d’être rejetée par le Sénat, qui a pour objectif de s’assurer que les contribuables les plus fortunés s’acquittent d’un niveau d’imposition proportionnel à leur richesse. Concrètement, elle cible les foyers fiscaux dont le patrimoine net dépasse 100 millions d’euros, ce qui concernerait environ 1 800 foyers fiscaux.

Le mécanisme proposé n’est pas une taxe additionnelle systématique, mais un impôt différentiel. Le principe est de garantir que le total des impôts payés par un contribuable (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, impôt sur la fortune immobilière, etc.) atteigne au minimum l’équivalent de 2 % de la valeur de son patrimoine. Si le montant total des impôts déjà versés est inférieur à ce seuil de 2 %, le contribuable devrait alors s’acquitter de la différence.

Par exemple, une personne possédant un patrimoine d’un milliard d’euros devrait payer au moins 20 millions d’euros d’impôts. Si elle n’en a payé que 15 millions via les impôts existants, elle devrait verser 5 millions d’euros supplémentaires au titre de cet impôt plancher.

Argument central de la taxe Zucman : la justice fiscale

Les partisans de cette mesure, dont Gabriel Zucman, Olivier Blanchard, Jean Pisani-Ferry et plusieurs lauréats du « prix Nobel » d’économie comme Esther Duflo, Joseph Stiglitz et Paul Krugman, fondent leur argumentation sur un constat d’inégalité fiscale.

Selon leurs recherches, les ménages les plus riches, et notamment les milliardaires, sont proportionnellement moins imposés que le reste de la population. Gabriel Zucman avance que si le taux de prélèvements obligatoires moyen en France avoisine 52 % du revenu national, le taux effectif d’imposition des milliardaires se situerait plutôt aux alentours de 26 % de leur revenu économique.

Cette différence s’expliquerait par le fait que la richesse des « ultra-riches » est principalement constituée d’actifs financiers et professionnels dont la valeur augmente sous forme de plus-values latentes. Ces gains ne sont imposés que lorsqu’ils sont réalisés (par exemple, lors de la vente d’actions), ce qui permet aux détenteurs de ces fortunes d’afficher un revenu imposable très faible par rapport à l’accroissement réel de leur patrimoine. Pour les promoteurs de la taxe, l’impôt plancher viendrait donc corriger cette distorsion et renforcerait le principe d’égalité devant les charges publiques, un enjeu qu’ils jugent essentiel pour la cohésion sociale et le financement des services publics et de la transition écologique. Les recettes estimées par Gabriel Zucman se situeraient entre 15 et 25 milliards d’euros par an.

Dans un contexte de tension sur la dette publique, il apparait aux économistes crucial que toute la population française participe à l’effort.

Critiques et points de débat sur la taxe Zucman

Le bien-fondé de cette taxe est donc défendu par de nombreux économistes de haute volée. Pour autant, le projet et sa communication n’est pas exempt de critiques, de trois natures principales : sa justification, son application, et ses implications.

Le système fiscal français : progressif ou régressif ?

Le premier point de friction porte sur le diagnostic initial. La justification de la taxe repose sur l’idée que le système fiscal français serait régressif, c’est-à-dire que les plus riches paieraient une part plus faible de leurs revenus en impôts que le reste de la population.

Les Français paieraient environ 52 % d’impôts, qu’importe leur catégorie sociale, et les ultra-riches ne paieraient que 26 %. Popularisé par Gabriel Zucman, ce constat est vivement contesté par d’autres économistes comme Sylvain Catherine (professeur à la Wharton School), François Geerolf (économiste à l’OFCE) ou Antoine Levy (professeur à la Berkeley Haas School of Business). Cette controverse méthodologique sur le calcul des taux de prélèvements obligatoires peut sembler obscure, mais fracture pourtant un pilier de la légitimité de la taxe.

Tentons de résumer grossièrement les enjeux derrière ces chiffres. La partie méthodologique semble de premier abord assez simple, puisqu’il s’agit de calculer le ratio des prélèvements obligatoires par rapport au revenu, pour différentes catégories de population.

Taux de prélèvement = Prélèvements / Revenu

Très bien. Mais qu’est-ce que le revenu exactement ? Le salaire ? Les cotisations retraites ? Le RSA ? De même, qu’est ce qui est inclus dans les prélèvements ? L’impôt sur le revenu ? Les cotisations pour la retraite ? Le financement de la sécurité sociale ? La TVA ? La controverse porte sur le périmètre de ces deux composantes.

Quand Gabriel Zucman présente des taux de prélèvement supérieur à 50 %, même pour les catégories les plus modestes, il suit la méthodologie suivante : inclure tous les impôts et cotisations à la composante « prélèvements », et inclure tous les revenus dits « primaires » (salaires et revenus du capital) dans la composante « revenu ». Autrement dit, les prestations sociales (RSA, allocations logement, retraites…) ne sont pas considérées.

Ce choix méthodologique peut sembler curieux, non seulement car le taux de prélèvement ne reflète pas vraiment la pression fiscale effective des ménages, mais également car il peut mener à des résultats aberrants. Un ménage qui ne toucherait aucun salaire, aucun revenu du capital, mais seulement des aides de l’État aurait alors un taux de prélèvement infini, puisque son revenu primaire serait de zéro, tandis qu’il paierait des impôts (comme la TVA).

Une autre approche, plus réaliste pour lier le taux de prélèvement à la charge fiscale effective, consiste à intégrer les prestations sociales reçues par les ménages dans le calcul. On calcule ainsi les prélèvements nets des prestations sociales : si vous payez 1 000 euros de prélèvements mais que l’État vous verse 1 500 euros, vos prélèvements nets sont en fait négatifs. Il est également possible de les inclure dans la composante « revenu ». Avec cette méthodologie, on retrouve la progressivité globale du système fiscal français si caractéristique.

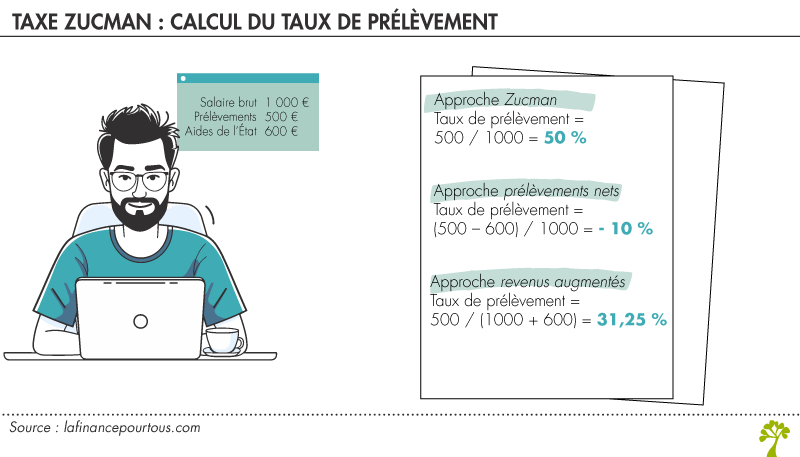

Taxe Zucman : exemples de calculs du taux de prélèvement

Imaginons un foyer fiscal composé d’une seule personne. Celle-ci touche 1 000 euros par mois de salaire brut. Elle paye 500 euros de prélèvements en tout genre (cotisations, TVA…). Enfin, elle reçoit 600 euros d’aides diverses de l’État. Quel est son taux de prélèvement ?

- Approche « Zucman » : Taux de prélèvement = 500 / 1000 = 50 %

- Approche « prélèvements nets » : Taux de prélèvement = (500 – 600) / 1000 = – 10 %

- Approche « revenus augmentés » : Taux de prélèvement = 500 / (1000 + 600) = 31,25 %

Cette controverse est importante, et met en lumière l’importance des choix méthodologiques pour justifier les politiques économiques. Elle ne remet cependant pas en cause le fait établi que les ultra-riches payent, malgré tout, moins d’impôts qu’une grande partie de la population. Autrement dit, le système fiscal reste dégressif si on zoom sur les très hauts revenus.

Comment valoriser le patrimoine des ménages ?

Au-delà du débat sur sa justification, la taxe Zucman soulève d’importantes questions d’ordre pratique. Le principal défi réside dans l’évaluation du patrimoine qui servirait de base à l’impôt. Contrairement aux revenus, qui sont relativement simples à tracer, la valeur du patrimoine peut être complexe à établir de manière juste et régulière. La commission des finances du Sénat a notamment soulevé cet obstacle opérationnel. Si le patrimoine immobilier est bien connu de l’administration, il en va différemment du patrimoine professionnel (parts d’entreprises non cotées en bourse, par exemple) et de certains actifs financiers complexes.

L’Institut des Politiques Publiques (IPP) reconnaît les limites des données administratives disponibles sur ces sujets. Cette difficulté d’évaluation ouvre la voie à des contestations juridiques potentielles et pose la question de l’égalité de traitement entre les contribuables, selon que leur fortune est facile à valoriser ou non.

Le coût caché de la taxe Zucman

Enfin, le débat se concentre sur les conséquences économiques d’un tel impôt. L’argument le plus souvent avancé par les opposants est le risque d’exil fiscal, qui verrait les contribuables concernés quitter la France pour s’établir dans des pays à la fiscalité plus clémente. Pour parer cette éventualité, la proposition de loi prévoit de soumettre les contribuables à l’impôt pendant cinq ans après leur départ. Mais les critiques vont plus loin. Antoine Levy, se fondant sur les estimations du Conseil d’Analyse Économique (CAE), soutient que la taxe, loin de rapporter les milliards escomptés, pourrait engendrer une perte nette pour les finances publiques.

Si on applique les résultats de littérature scientifique au projet de la taxe Zucman, l’exil fiscal provoquerait une perte d’environ 8 milliards d’euros (soit environ un tiers des recettes prévues par la taxe). C’est cependant le moindre des maux. En effet, les réactions comportementales des contribuables (baisse de l’entreprenariat, optimisation…) pourraient causer une perte d’activité économique et de recettes fiscales quatre fois supérieur à l’effet de l’exil fiscal. Autrement dit, la taxe Zucman pourrait en réalité coûter plus d’argent qu’elle en rapporterait.

Bien sûr, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, la taxe Zucman n’est pas identique aux impôts sur le patrimoine appliqué dans d’autres pays (notamment car elle cible une catégorie très restreinte de personne). Il reste cependant une véritable incertitude sur l’effet agrégé de cette taxe sur la croissance et le déficit public.

En résumé, la taxe Zucman est actuellement au cœur de nombreux débats, même au sein de la communauté scientifique. L’objectif général de faire participer les très hauts revenus à l’effort fiscal fait relativement consensus. Mais un certain nombre de questions légitimes peuvent être soulevées à son égard, et exige ainsi un maximum de rigueur des économistes quant à sa présentation et, peut-être, son application dans le futur.

![Enjeux des dépenses publiques [7/17] : inégalités et fiscalité, un système favorable aux plus aisés ?](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/08/grand_prix7_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)