Dans son œuvre, Antonin mène une réflexion sur les problématiques des dépenses publiques, et aborde des enjeux sociaux, territoriaux, régaliens, écologiques et économiques, permettant d’acquérir une vue d’ensemble du thème, données et graphiques à l’appui.

Le traitement des enjeux économiques et les partis pris de l’essai reflète la pensée de l’auteur, et non celle de La Finance Pour Tous, qui joue le rôle de relais d’un travail riche et densément documenté.

Enjeux des dépenses publiques : artificialisation, pesticides et surpêche : une biodiversité sacrifiée ?

La France fait face à une dégradation accélérée de ses écosystèmes, menaçant directement la biodiversité et la résilience de son environnement.

L’artificialisation des sols constitue l’une des principales causes de cette détérioration. Selon un rapport du sénat, entre 1980 et 2020, près de 2,4 millions d’hectares de terres agricoles (soit 4,3 % du territoire français) ont disparu sous l’effet de l’urbanisation et du développement des infrastructures. Cette réduction des surfaces naturelles limite la capacité des écosystèmes à capter le CO2 et entraîne une fragmentation des habitats, mettant en péril de nombreuses espèces. Actuellement, un huitième des espèces animales et végétales dans le monde sont menacées d’extinction.

Un phénomène particulièrement préoccupant pour les insectes pollinisateurs, indispensables à la reproduction des cultures, où les populations d’abeilles en Europe ont diminué de 37 % .

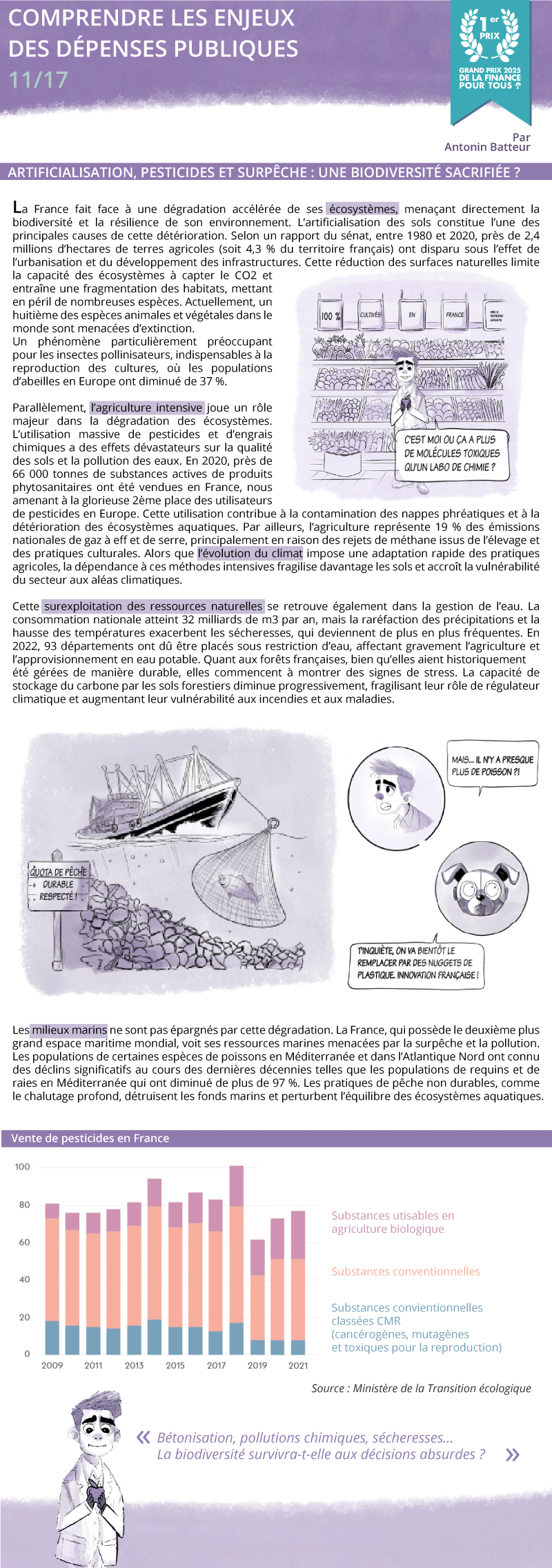

Parallèlement, l’agriculture intensive joue un rôle majeur dans la dégradation des écosystèmes. L’utilisation massive de pesticides et d’engrais chimiques a des effets dévastateurs sur la qualité des sols et la pollution des eaux. En 2020, près de 66 000 tonnes de substances actives de produits phytosanitaires ont été vendues en France, nous amenant à la glorieuse 2ème place des utilisateurs de pesticides en Europe. Cette utilisation contribue à la contamination des nappes phréatiques et à la détérioration des écosystèmes aquatiques. Par ailleurs, l’agriculture représente 19 % des émissions nationales de gaz à effet de serre, principalement en raison des rejets de méthane issus de l’élevage et des pratiques culturales. Alors que l’évolution du climat impose une adaptation rapide des pratiques agricoles, la dépendance à ces méthodes intensives fragilise davantage les sols et accroît la vulnérabilité du secteur aux aléas climatiques.

Cette surexploitation des ressources naturelles se retrouve également dans la gestion de l’eau. La consommation nationale atteint 32 milliards de m3 par an, mais la raréfaction des précipitations et la hausse des températures exacerbent les sécheresses, qui deviennent de plus en plus fréquentes. En 2022, 93 départements ont dû être placés sous restriction d’eau, affectant gravement l’agriculture et l’approvisionnement en eau potable. Quant aux forêts françaises, bien qu’elles aient historiquement été gérées de manière durable, elles commencent à montrer des signes de stress. La capacité de stockage du carbone par les sols forestiers diminue progressivement, fragilisant leur rôle de régulateur climatique et augmentant leur vulnérabilité aux incendies et aux maladies.

Les milieux marins ne sont pas épargnés par cette dégradation. La France, qui possède le deuxième plus grand espace maritime mondial, voit ses ressources marines menacées par la surpêche et la pollution. Les populations de certaines espèces de poissons en Méditerranée et dans l’Atlantique Nord ont connu des déclins significatifs au cours des dernières décennies telles que les populations de requins et de raies en Méditerranée qui ont diminué de plus de 97 %. Les pratiques de pêche non durables, comme le chalutage profond, détruisent les fonds marins et perturbent l’équilibre des écosystèmes aquatiques.

Merci encore à Antonin Batteur pour cette œuvre !

La semaine prochaine, nous parlerons de la réduction de nos émissions.

Vous pouvez télécharger l’intégralité de l’essai en pdf et nous continuons à vous proposer chaque semaine les meilleurs extraits de son analyse.

![Enjeux des dépenses publiques [10/17] : une armée entre réorganisation et nouvelles menaces](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/09/grand_prix_10_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)

![Enjeux des dépenses publiques [9/17] : une fiscalité en mutation entre compétitivité et contraintes](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/09/grand_prix_9_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)

![Enjeux des dépenses publiques [8/17] : une démocratie sous pression](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/09/grand_prix_8_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)

![Enjeux des dépenses publiques [7/17] : inégalités et fiscalité, un système favorable aux plus aisés ?](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/08/grand_prix7_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)

![Enjeux des dépenses publiques [6/17] : précarité et aides sociales, un système sous pression](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/08/grand_prix6_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)

![Enjeux des dépenses publiques [5/17] : chômage, un mal français structurel](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/08/grand_prix5_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)

![Enjeux des dépenses publiques [4/17] : la crise du logement, une pénurie chronique](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/08/grand_prix4_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)

![Enjeux des dépenses publiques [3/17] : l’éducation, un investissement sacrifié ?](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/07/grand_prix3_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)

![Enjeux des dépenses publiques [2/17] : vieillissement et migration, un équilibre menacé](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/07/grand_prix2_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)

![Enjeux des dépenses publiques [1/17] : défis du système de santé en France](/wp-content/thumbnails/uploads/2025/07/grand_prix1_460-tt-width-460-height-260-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.png)