L’analyse met en lumière une réalité frappante : exactement la moitié des allocataires (1,9 million) arrive à l’Assurance chômage après la fin d’un contrat à durée déterminée ou d’une mission d’intérim. L’autre moitié résulte de ruptures de contrats plus longs (licenciements, ruptures conventionnelles, démissions).

L’étude ne fait pas que brosser un portrait statistique ; elle met en lumière des inégalités structurelles persistantes, visibles à travers l’analyse de cinq facteurs clés :

- l’âge,

- le sexe,

- le niveau de formation,

- l’indemnisation et

- la localisation géographique.

Cet article se propose d’explorer cette diversité de profils, en soulignant comment le genre et l’âge cristallisent les difficultés rencontrées sur le marché du travail.

Homme ou Femme : deux visages de la précarité

L’analyse des profils d’allocataires révèle que le genre est un facteur clé des inégalités, notamment en lien avec le type d’emploi occupé.

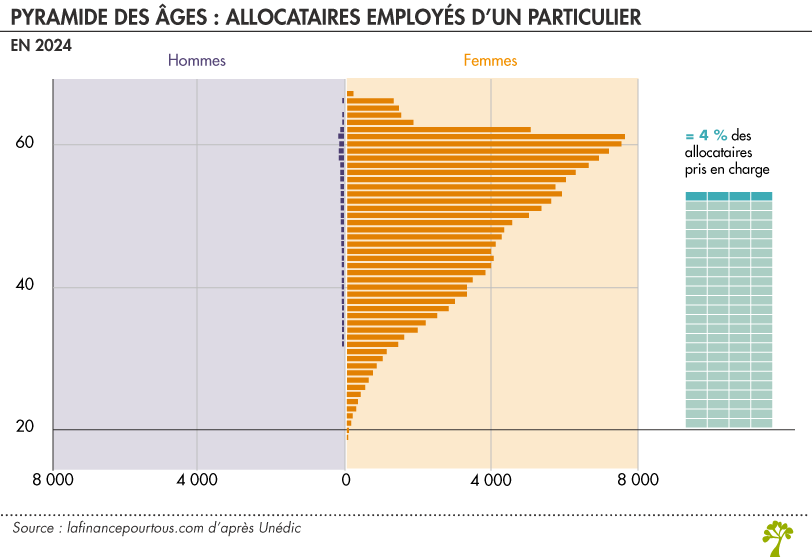

Le fait marquant de l’étude concerne les allocataires issues du secteur des employés de particuliers (garde d’enfants, aide à domicile, etc). Ce segment est quasi exclusivement féminin. Les allocataires provenant de ces emplois de services ont souvent :

- un niveau de formation inférieur au bac (CAP/BEP) pour 42 %

- des contrats de courte durée ou à temps partiel subi.

La surreprésentation des femmes dans ce type de précarité souligne que, pour une partie des allocataires, le chômage est la conséquence directe d’une sous-valorisation structurelle des métiers du service à la personne, majoritairement occupés par des femmes.

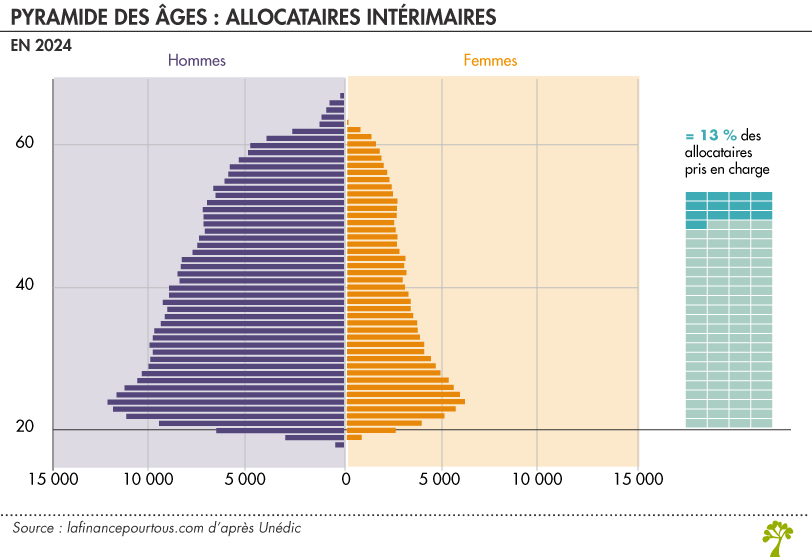

À l’inverse, les hommes sont surreprésentés dans d’autres formes de précarité. Les secteurs traditionnellement masculins comme la construction et l’industrie sont particulièrement touchés par les licenciements économiques.

Dans ces filières, la cessation d’activité suit souvent les fluctuations économiques des secteurs productifs, entraînant des fins de missions d’intérim ou de CDD répétées.

L’impact de l’âge : usure professionnelle et ruptures atypiques

L’âge est le second facteur d’inégalité majeur. L’étude de l’Unédic montre que les difficultés du marché se manifestent différemment à travers les âges, de l’entrée dans la vie active à la fin de carrière.

Les seniors : face à l’usure et à l’inaptitude

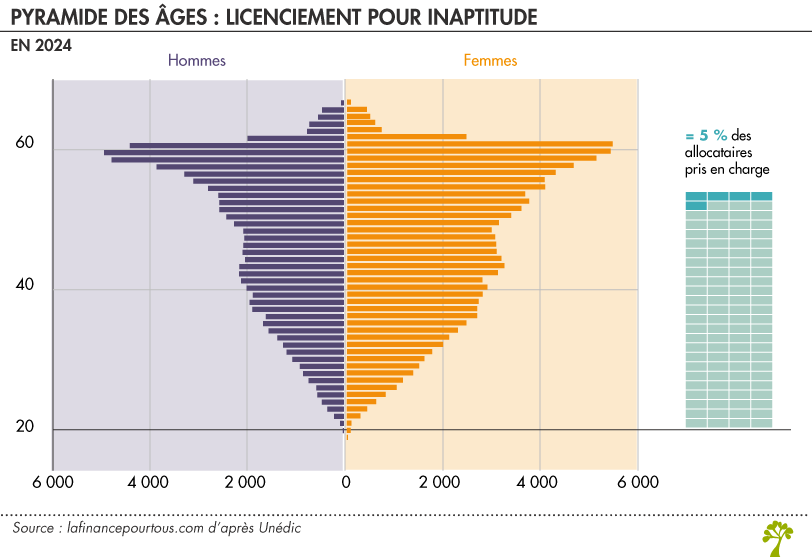

La fin de carrière est marquée par une vulnérabilité particulière, souvent liée à l’usure professionnelle.

Ainsi, les allocataires pris en charge suite à un licenciement pour inaptitude (5 %) sont particulièrement nombreux à 60 ans. Ce pic statistique est un indicateur fort de la difficulté de maintenir l’emploi et de la pénibilité accumulée.

Bien que les seniors bénéficient d’une durée d’indemnisation potentielle plus longue (un filet de sécurité financier), leur taux de retour à l’emploi est significativement plus faible. Cela les place souvent dans une situation où l’Assurance chômage devient une antichambre de la retraite.

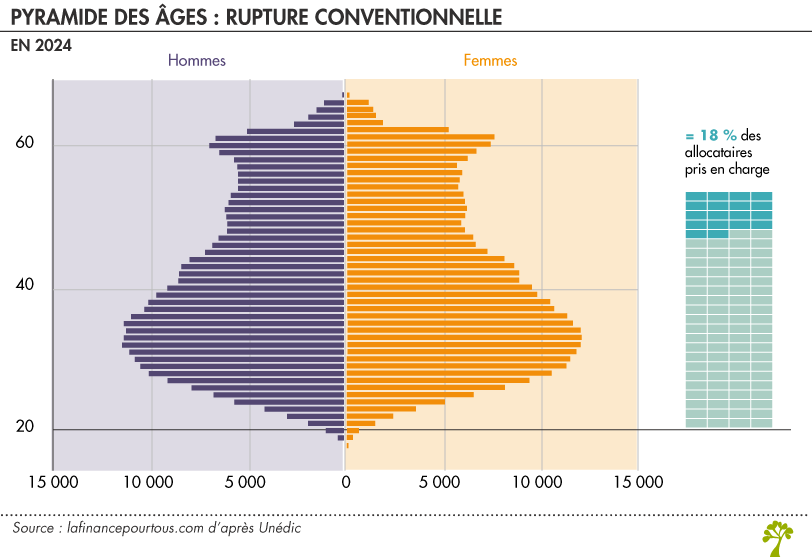

Le cas étonnant de la rupture conventionnelle chez les jeunes

Si la rupture conventionnelle est souvent associée à une « porte de sortie » négociée pour les cadres expérimentés, l’étude révèle qu’elle concerne étonnamment les jeunes allocataires (moins de 30 ans) dans une proportion significative.

Cela est dû probablement à une « mauvaise expérience » formalisée : pour ces jeunes, la rupture conventionnelle intervient souvent après une première expérience professionnelle décevante ou une inadéquation rapide avec le poste. Elle est utilisée comme un moyen simple et rapide de mettre fin au contrat par l’employeur, ou de la part du salarié pour rebondir vers un projet professionnel plus adapté, sans attendre une fin de CDD ou démissionner sans droits.

Ainsi, le chômage des jeunes est souvent une question de réorientation rapide, tandis que celui des seniors est une question de maintien et de réintégration.

Le projet de loi pour le financement de la sécurité sociale projette d’en durcir les conditions, en relevant notamment la contribution patronale à l’indemnisation versée au salarié lors d’une rupture, de 30 % à 40 %

Vers une assurance chômage à géométrie variable ?

Ces inégalités structurelles interrogent l’avenir du système d’indemnisation chômage. Comment un dispositif unique peut-il répondre efficacement à des réalités aussi contrastées ? Entre les femmes des services à la personne prisonnières de la précarité récurrente, les hommes victimes des cycles industriels, les jeunes en quête de sens professionnel et les seniors usés par des décennies de labeur, l’Assurance chômage française fait face à un défi majeur : adapter ses réponses à la diversité croissante des parcours professionnels, tout en conservant sa vocation universaliste.

L’enjeu dépasse la simple indemnisation : il s’agit de repenser l’accompagnement, la formation et la valorisation de tous ces métiers qui constituent le nerf de notre économie.