Qu’est-ce que l’acier ?

L’acier n’est pas un métal que l’on trouve tel quel dans la nature. Il s’agit d’un alliage, principalement composé de fer et d’une faible proportion de carbone (généralement entre 0,02 % et 2,1 %). À ces deux éléments de base peuvent s’ajouter d’autres métaux, comme le manganèse, le chrome ou le nickel, afin de lui conférer des propriétés spécifiques : une plus grande résistance à la corrosion, une meilleure élasticité ou une dureté accrue.

Sa production suit majoritairement deux grandes voies industrielles. La première, dite « intégrée », utilise un haut-fourneau et un convertisseur à oxygène pour transformer du minerai de fer et du charbon en acier liquide. La seconde, la filière électrique, repose sur un four à arc électrique qui fait fondre des ferrailles d’acier recyclées. Ces procédés permettent de fabriquer une vaste gamme de produits, classés en « produits plats » (comme les bobines et les tôles pour l’automobile ou l’électroménager), en « produits longs » (tels que les poutrelles et les rails pour la construction) et en aciers spéciaux ou inoxydables pour des applications plus exigeantes.

Dans quelles industries est utilisé l’acier ?

La place centrale de l’acier dans l’économie s’explique par son champ d’application extraordinairement large, fruit d’un compromis coût-performance et d’une recyclabilité quasi-infinie. Le secteur de la construction et des infrastructures est le plus grand consommateur, utilisant des barres et des profilés pour les bâtiments et les ponts.

L’industrie des transports en est également très dépendante, que ce soit pour les carrosseries et les châssis automobiles, les rails de chemin de fer ou la construction navale. Il est tout aussi essentiel à la fabrication des biens d’équipement (machines-outils, moteurs) et de l’électroménager. Enfin, le secteur de l’énergie l’utilise pour les tours d’éoliennes et les pipelines, tandis que l’industrie de l’emballage en fait des boîtes de conserve grâce à l’acier étamé.

Lieux et coûts de production de l’acier

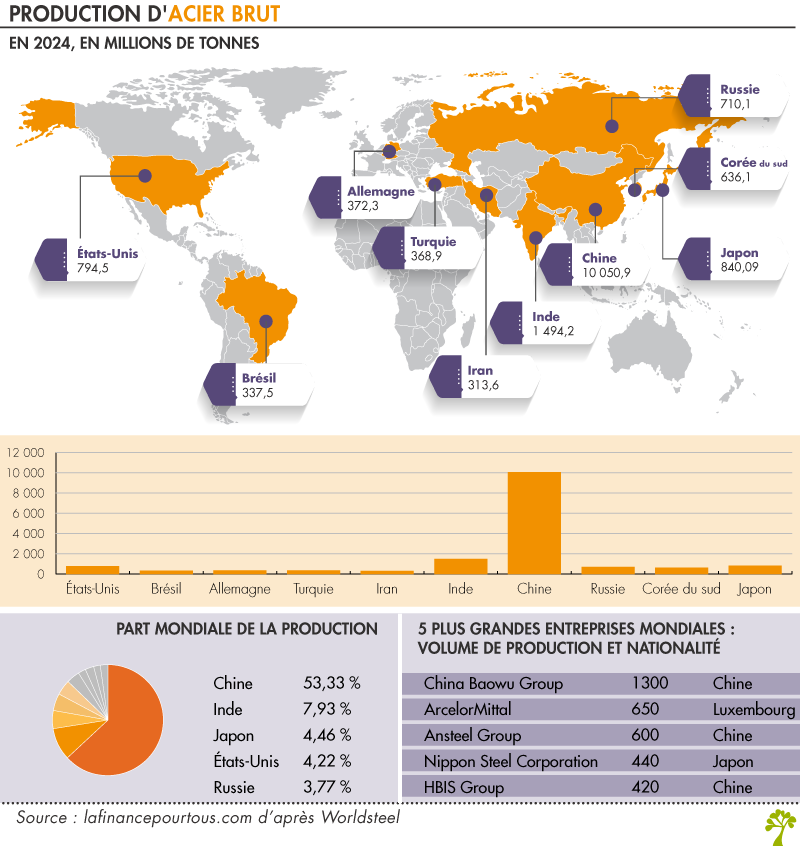

La géographie de la production d’acier est aujourd’hui largement dominée par l’Asie. En 2024, la Chine (qui importe massivement du fer) a produit à elle seule environ 1 005 millions de tonnes, loin devant l’Inde (149 Mt) et le Japon (84 Mt). À titre de comparaison, l’Union européenne a produit environ 130 millions de tonnes sur la même période, dont 10,8 millions pour la France. La filière intégrée (haut-fourneau) reste majoritaire dans le monde, représentant environ 70 % de la production, le reste provenant de la filière de recyclage (four électrique).

Le prix de l’acier est un indicateur suivi de près. En Europe, le prix de référence se situe autour de 550-600 € la tonne en 2025. Ces niveaux de prix reflètent un marché qui a fortement corrigé après les pics atteints en 2021-2022 dans le sillage de la reprise post-Covid, et qui reste marqué par une demande hésitante, notamment en raison de la faiblesse du secteur immobilier en Chine.

Quels sont les enjeux économiques et géopolitiques ?

Le marché de l’acier est au cœur de tensions économiques et géopolitiques majeures. Le principal enjeu structurel est la surcapacité de production, notamment en Asie, qui pèse sur les prix mondiaux et met sous pression la rentabilité des producteurs des autres régions.

Face à cet état de fait, les États et les blocs économiques ont mis en place des politiques commerciales défensives. Les États-Unis, par exemple, appliquent des droits de douane élevés pour protéger leur marché intérieur. L’Union européenne a, de son côté, instauré des mesures de sauvegarde (quotas d’importation) prolongées jusqu’en 2026. Surtout, l’UE prépare la montée en puissance de son « mécanisme d’ajustement carbone aux frontières » (CBAM). À partir de janvier 2026, les importateurs d’acier devront acheter des certificats correspondant aux émissions de CO2 générées lors de la production, ce qui vise à rétablir une concurrence plus équitable avec les producteurs européens soumis à une tarification du carbone. Pour la France et l’UE, la stratégie est donc double : se protéger de la concurrence jugée déloyale tout en soutenant, via des aides publiques, la transformation et la relocalisation partielle de la chaîne de valeur (recyclage, production d’acier « vert »).

Quels sont les enjeux environnementaux ?

La production d’acier est l’une des activités industrielles les plus émettrices de gaz à effet de serre, représentant environ 7 à 8 % des émissions mondiales de CO2 (!). L’intensité carbone moyenne de la filière est estimée à près de 1,9 tonne de CO2 par tonne d’acier brut produite. La décarbonation du secteur est donc un enjeu climatique absolument crucial.

Plusieurs trajectoires technologiques sont explorées pour y parvenir. La première consiste à maximiser le recyclage via le four à arc électrique, une filière bien moins énergivore. La seconde, plus disruptive, vise à remplacer le charbon dans la filière du haut-fourneau. Cela passe par des procédés de « réduction directe » du minerai de fer utilisant d’abord du gaz naturel, puis, à terme, de l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables. Des projets d’envergure sont déjà lancés en France, notamment à Dunkerque et Fos-sur-Mer, pour opérer cette bascule entre 2027 et 2030. Cette transformation nécessite toutefois des investissements colossaux et se heurte à des défis majeurs : la disponibilité d’une quantité massive d’électricité décarbonée à un coût compétitif et un approvisionnement suffisant en ferrailles et en minerais de fer de haute qualité.

good article ,thank you