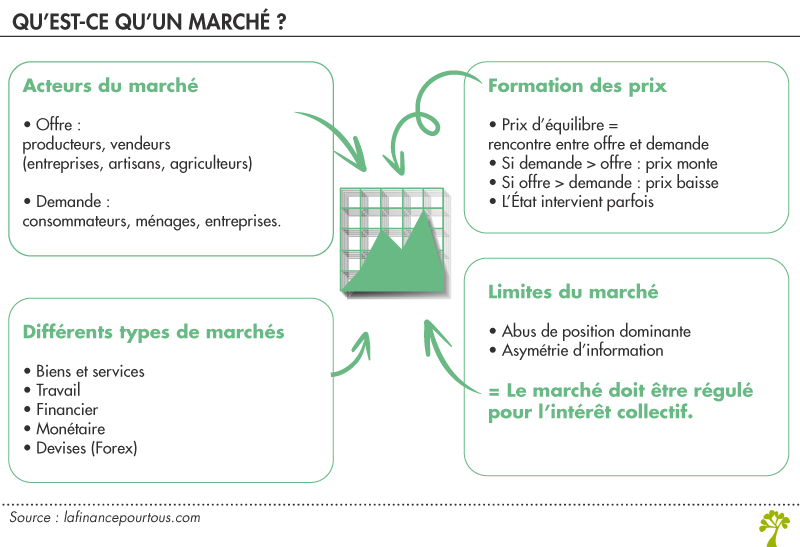

Le marché : un lieu où l’on échange

En économie, un marché désigne la rencontre entre l’offre et la demande pour un bien ou un service particulier. Autrement dit, c’est le lieu (physique ou virtuel) où se rencontrent ceux qui veulent vendre et ceux qui veulent acheter. C’est un réseau d’échanges dans lequel les acteurs économiques tentent de trouver ce qui les intéresse à un prix donné, qui peut être éventuellement négocié.

Plusieurs types de marchés

- Le marché des biens et des services : les consommateurs achètent des biens (voiture, chaussure, ordinateur, vêtement…) et services (téléphonie, internet, énergie…) à des fournisseurs (entreprises, administrations…).

- Le marché du travail : les travailleurs (salariés, entrepreneurs individuels…) vendent leur force de travail aux entreprises et aux administrations. En échange, ils reçoivent un salaire ou une somme d’argent correspondant à une production spécifique dans le cadre d’un temps travaillé.

- Le marché financier (la Bourse) : les agents économiques s’échangent des titres (actions, obligations…) selon un cours défini.

- Le marché monétaire : les sociétés financières (banques, assureurs…) se prêtent de la monnaie contre des intérêts, ou d’autres titres.

- Le marché des devises : les monnaies étrangères s’échangent contre de la monnaie domestique.

Les structures de marché

Tous les marchés ne se ressemblent pas. Dans un marché de concurrence parfaite, de nombreux vendeurs proposent des produits identiques à de nombreux acheteurs. C’est le cas théorique du marché agricole où aucun producteur ne peut influencer seul le prix des tomates. À l’opposé, dans un monopole, un seul vendeur fait face à tous les acheteurs. C’est souvent le cas pour la distribution d’énergie, par exemple.

Entre ces deux extrêmes, on trouve l’oligopole (quelques gros vendeurs dominent le marché face à de nombreux acheteurs) ou la concurrence monopolistique (beaucoup de vendeurs proposent des produits différenciés).

Les différents acteurs du marché

Sur un marché, on trouve principalement deux types d’acteurs.

L’offre des producteurs/vendeurs

Tout d’abord, les producteurs/vendeurs, qui constituent l’offre. Ils peuvent être des entreprises, des artisans, des agriculteurs, ou même des particuliers. Leur objectif ? Vendre leurs produits au plus haut prix possible pour maximiser leurs bénéfices.

La demande consommateurs/acheteurs

des Face à eux, les consommateurs/acheteurs, qui forment la demande. Ce sont les ménages et les entreprises qui achètent pour produire, par exemple. Leur but est d’obtenir les biens et services qui répondent le mieux à leurs besoins, au prix le plus faible possible.

Comment se forme les prix ?

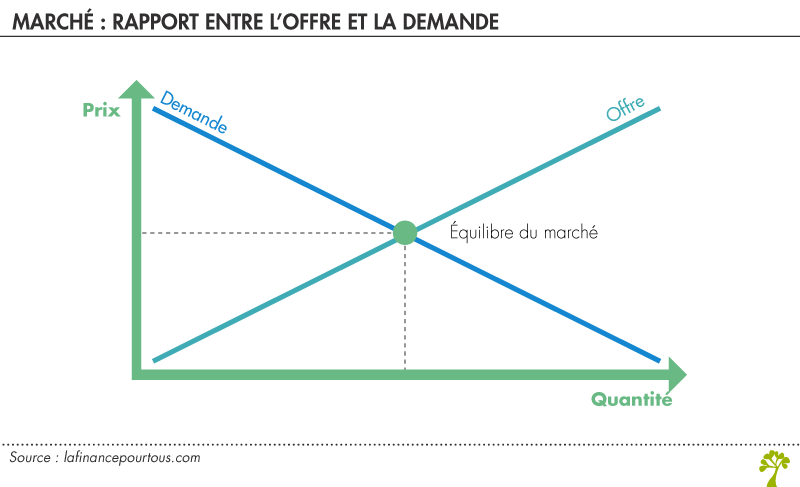

Le prix d’un produit résulte de la confrontation entre l’offre et la demande.

Prenons l’exemple du marché des places de concert du groupe Blackpink. Si peu de places sont disponibles (offre faible) mais que beaucoup de fans veulent y aller (demande forte), le prix va monter. À l’inverse, si un concert n’attire pas de fans (demande faible) alors que la salle est grande (offre importante), les prix baissent, en général.

Cette rencontre entre offre et demande détermine ce qu’on appelle le prix d’équilibre : le prix auquel le nombre de produits que les vendeurs souhaitent vendre correspond exactement au nombre de produits que les acheteurs veulent acheter.

Le prix d’équilibre correspond à une succession d’ajustements de prix (des prix intermédiaires) en fonction de l’offre et de la demande jusqu’au moment où le prix d’équilibre est atteint. On parle alors de prix optimal.

Intervention de l’État dans le marché

Il faut aussi prendre en compte que l’État utilise parfois les taxes et les subventions pour agir sur les prix du marché. Lorsqu’une taxe est appliquée sur un bien, le prix payé par les consommateurs augmente, tandis que le revenu des producteurs diminue. Cela conduit souvent à une diminution de la quantité échangée sur le marché, car le bien ou service devient plus cher et moins attractif.

À l’inverse, une subvention permet de réduire le prix payé par les consommateurs ou d’accroitre le revenu des producteurs. Cela encourage donc une augmentation de la quantité demandée sur le marché.

Ces interventions modifient l’équilibre du marché, c’est-à-dire le point où l’offre et la demande se rencontrent. Elles permettent ainsi de corriger certains dysfonctionnements et de soutenir des secteurs stratégiques.

Le marché libre en 2 minutes à partir d’un crayon

Voyage économique inattendu avec Milton Friedman, prix Nobel d’économie : pourquoi le marché libre surpasse toujours l’intervention étatique.

Les limites du marché

Le marché peut parfois mal fonctionner. C’est le cas quand une entreprise abuse de sa position dominante pour imposer des prix trop élevés, ou quand l’information n’est pas partagée équitablement entre acheteurs et vendeurs.

Par ailleurs, certains biens et services ne peuvent pas être proposés facilement par le marché. C’est pourquoi l’État intervient en mettant en place des services publics comme l’éducation ou la sécurité.

Si le marché permet de coordonner les décisions de nombreuses personnes sans qu’aucune autorité centrale n’ait besoin de tout planifier, il n’est ni parfait ni tout-puissant. Il nécessite d’être régulé pour fonctionner dans l’intérêt de tous.

Commenter