Qu’est-ce que le zinc ?

Le zinc (symbole Zn) est un élément chimique de la famille des métaux pauvres. Dans son état naturel, il se présente sous la forme d’un métal de couleur bleu-gris, assez fragile à température ambiante mais qui devient malléable lorsqu’il est chauffé entre 100 et 150 °C. On ne le trouve pas à l’état pur dans la nature, mais principalement sous forme de minerais, dont le plus courant est la sphalérite. Outre une bonne conductivité électrique, sa principale caractéristique est sa grande capacité à former des alliages avec d’autres métaux et, surtout, sa remarquable résistance à la corrosion. Il est ainsi souvent assimilé à la famille des métaux de transition. Il joue par ailleurs un rôle biologique essentiel en tant qu’oligo-élément indispensable au fonctionnement du corps humain.

Les métaux de transition, situés au centre du tableau périodique, se distinguent par une structure électronique particulière : l’une des sous-couches d’électrons (la sous-couche « d ») est incomplète. Les métaux de transition vont ainsi mettre en commun ces électrons, formant comme une « mer » entre les atomes très résistante. Cette spécificité a de grandes conséquences économiques et industrielles : les métaux de transition sont ainsi plus solides, sont de bons conducteurs d’électricité, et sont propices à former des alliages !

Dans quelles industries est utilisé le zinc ?

L’usage principal du zinc, qui représente près de 60 % de sa consommation mondiale, est la galvanisation. Ce procédé consiste à recouvrir une pièce d’acier ou de fer d’une fine couche de zinc afin de la protéger de la rouille. Cette propriété en fait un métal fondamental pour des secteurs comme le bâtiment, les infrastructures, l’automobile et les équipements industriels. Les glissières de sécurité sur les autoroutes, les pylônes électriques ou encore les coques de navires sont autant d’exemples d’applications de l’acier galvanisé.

Au-delà de cette fonction protectrice, le zinc est utilisé dans la fabrication d’alliages, comme le laiton (un alliage de cuivre et de zinc) ou le zamak, utilisé en fonderie pour produire des pièces de précision pour l’automobile ou l’électroménager. On le retrouve également dans la chimie : sous forme d’oxyde de zinc, il entre dans la composition des pneus, sert de complément alimentaire en agriculture, et est même utilisé en pharmacie pour ses propriétés cicatrisantes et protectrices contre les rayons UV. Enfin, il constitue l’anode des piles électriques salines et alcalines.

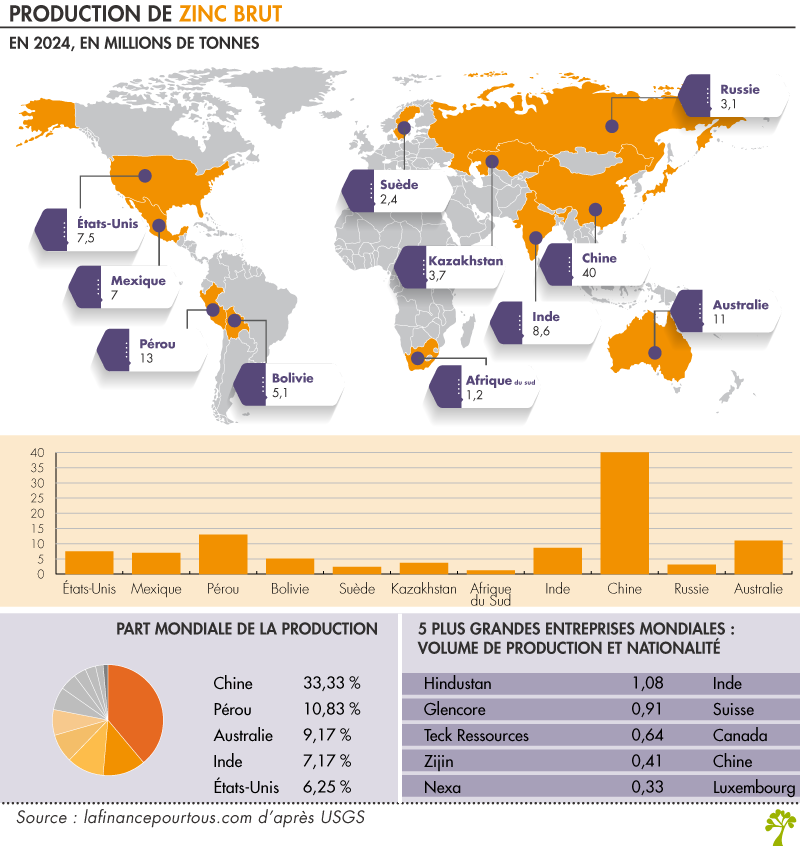

Lieux et coûts de production du zinc

La chaîne de valeur du zinc est géographiquement très segmentée. L’extraction minière est dominée par une poignée de pays. La Chine arrive largement en tête, avec environ 4 millions de tonnes par an, suivie de loin par le Pérou et l’Australie. Cette concentration de l’offre rend le marché sensible aux aléas de production dans ces régions.

Le raffinage, c’est-à-dire la transformation du minerai en métal pur, est également une activité concentrée, principalement en Asie (Chine, Corée du Sud, Inde) mais aussi en Europe. Cependant, l’industrie européenne du raffinage est structurellement handicapée par des coûts énergétiques élevés, le processus étant très électro-intensif. Cette fragilité a été illustrée par la mise en veille prolongée de plusieurs sites, comme la fonderie Nyrstar d’Auby en France en 2022, faute de conditions économiques favorables.

Le prix du zinc, comme celui de nombreuses matières premières, est volatil. Début septembre 2025, il se négociait autour de 2 500 euros la tonne. Son cours est très sensible à la conjoncture économique mondiale : il avait dépassé les 3 500 euros au plus fort de la crise énergétique européenne en 2022, avant de chuter fortement en 2023 face aux craintes de récession.

Quels sont les enjeux économiques et géopolitiques ?

Le marché du zinc est un excellent baromètre de la santé de l’industrie mondiale. Sa demande étant fortement corrélée aux secteurs de la construction et de l’automobile, il est considéré comme un métal cyclique. Les analystes surveillent de près l’équilibre entre l’offre et la demande : après avoir connu un déficit en 2024, le marché devrait connaître un léger excédent en 2025 grâce à la reprise de certaines mines.

Un enjeu économique majeur réside dans la relation entre les compagnies minières et les fonderies. Les tensions sur l’approvisionnement en minerai (les « concentrés ») peuvent fortement affecter les marges des affineurs. Par ailleurs, la logistique et les niveaux de stocks dans les entrepôts officiels, comme ceux du London Metal Exchange (LME), jouent un rôle crucial sur la liquidité du marché et les prix. Pour l’Union Européenne, la forte dépendance aux importations, exacerbée par la crise énergétique, pose une question de souveraineté industrielle. La mise à l’arrêt de sites de raffinage sur le continent renforce cette vulnérabilité stratégique.

Quels sont les enjeux environnementaux ?

L’empreinte écologique de la production de zinc n’est pas neutre. L’extraction minière et le raffinage peuvent générer des impacts locaux importants : gestion des résidus miniers, risque de drainage acide et émissions atmosphériques (dioxyde de soufre, poussières métalliques). Pour encadrer ces activités, l’Union Européenne a mis en place des cadres réglementaires stricts (connus sous le nom de BREF), qui imposent l’utilisation des « Meilleures Techniques Disponibles » pour limiter la pollution.

La phase d’utilisation, notamment la galvanisation, génère également des effluents acides et des boues qui doivent être traités. L’économie circulaire est donc un axe de développement clé. Aujourd’hui, le recyclage couvre environ 30 % de l’approvisionnement, une part qui pourrait croître. Paradoxalement, la grande durabilité des produits galvanisés, qui est un avantage environnemental en soi, retarde la disponibilité du zinc en fin de vie pour le recyclage.

Commenter