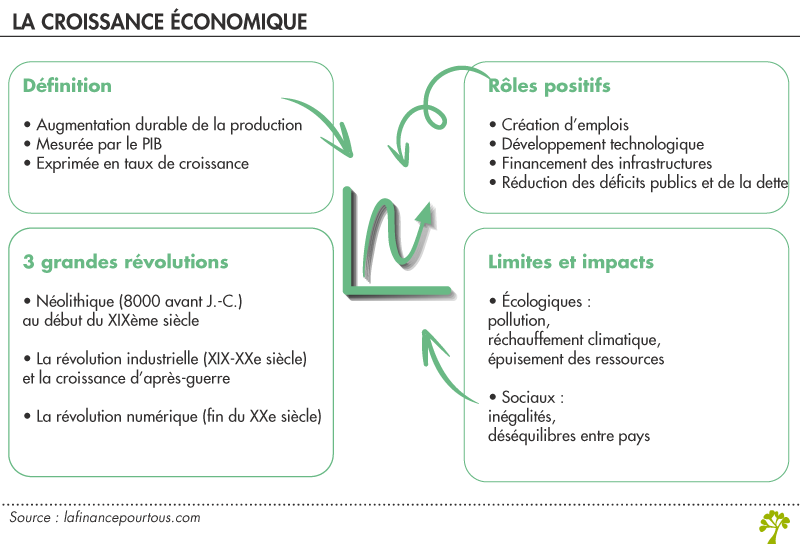

Qu’est-ce que la croissance économique ?

La croissance économique est l’augmentation durable de la production de biens et services d’un pays sur une période donnée. Elle se mesure principalement par l’évolution du Produit Intérieur Brut (PIB).

La croissance s’exprime généralement en pourcentage.

Par exemple, si le PIB d’un pays passe de 1 000 milliards d’euros à 1 030 milliards d’euros en un an, la croissance est de 3 %. C’est ce qu’on appelle le taux de croissance. Cette mesure permet de comparer les performances économiques entre les différents pays.

La hausse du PIB est le résultat soit d’une augmentation de la quantité de richesse produite ou de l’augmentation des prix.

Croissance en volume et en valeur

La croissance « en valeur » prend ainsi en compte la hausse des prix, c’est-à-dire l’inflation.

En revanche, la croissance « en volume » ne s’intéresse qu’à l’augmentation des quantités produites. C’est le principal indicateur des économistes.

Croissance : une question centrale pour les sociétés modernes

La croissance est considérée comme un moyen de créer des emplois, de favoriser le développement technologique, la recherche ; de financer des infrastructures, de répondre aux attentes des citoyens en termes de santé, d’éducation, de sécurité, de culture, etc.

En somme, elle permet de développer des services publics sur l’ensemble des territoires.

La croissance permet également de combler les déficits publics et de rembourser la dette.

Néanmoins, la croissance n’est pas neutre sur le plan écologique et social. En fonction des choix économiques, l’impact sur les ressources naturelles, le niveau des pollutions, le réchauffement climatique, les inégalités, est plus ou moins important. Et, les conséquences sur le long terme, plus ou moins durables. Ce qui a un coût économique non négligeable.

Croissance économique: trois grandes révolutions

On peut distinguer trois grandes périodes dans l’histoire de la croissance économique mondiale.

De la révolution néolithique (8000 avant J.-C.) au début du XIXème siècle

La première grande transformation économique se produit avec la révolution néolithique. Les humains abandonnent progressivement la chasse et la cueillette pour développer l’agriculture et l’élevage. Cette révolution permet de nourrir une population plus nombreuse et plus sédentaire. Les premières civilisations s’organisent.

Pendant des millénaires, la croissance est relativement stable et très faible. La production augmente grâce à l’accroissement de la population et à l’extension des terres cultivées. Les innovations techniques se diffusent très lentement.

D’après l’économiste Angus Maddison, de 1700 à 1820, la croissance économique moyenne est inférieure à 1 % par an. Au début du XVIIIème siècle, le développement des sociétés s’accélère grâce à l’expansion du commerce mondiale et au progrès technique.

La révolution industrielle (XIX-XXe siècle) et la croissance d’après-guerre

La deuxième révolution majeure commence en Angleterre vers 1760. L’invention de la machine à vapeur, le développement des chemins de fer et la mécanisation de la production textile (coton, laine) transforment l’économie.

Cette révolution se caractérise par plusieurs innovations décisives : l’utilisation du charbon comme source d’énergie, la création d’usines qui emploient de nombreux ouvriers, l’amélioration des transports qui facilite les échanges commerciaux (matières premières et produits exotiques) et le développement des banques qui financent les nouvelles activités. L’Angleterre devient la première puissance industrielle mondiale, suivie par l’Allemagne, la France et les États-Unis.

Entre 1820 et 1913, le PIB par habitant des pays occidentaux est multiplié par trois. Cette croissance s’accompagne d’une urbanisation massive et de profonds changements sociaux (consommation, salariat, scolarisation…). Les États-Unis connaissent une croissance particulièrement fulgurante avec un taux de croissance annuel moyen du PIB de 4,2 % sur la période 1820-1870 et 3,9 % sur la période 1870-1913.

Les crises économiques des années 20/30 ont fait chuter la croissance. La grande dépression de 1929 a entraîné des conséquences économiques, commerciales et financières importantes, tout particulièrement en Amérique du Nord et en Europe.

Après la Seconde guerre mondiale, les pays industrialisés entrent dans la période dite des « trente glorieuses » (1945-1975) qui se caractérise par une croissance économique élevée.

Ainsi, jusqu’au premier choc pétrolier de 1973, les pays occidentaux ainsi que le Japon connaissent une phase d’expansion industrielle, commerciale et technologique majeure ; un accroissement de la consommation, du niveau de vie et une généralisation des méthodes modernes de production. En moyenne, sur cette période, la croissance du PIB est de 5 %/an et celle de la production industrielle, équivalente. Cette croissance est due à un rattrapage technologique de grande ampleur, à une énergie peu chère et à des investissements massifs.

En Asie (Japon, Corée du Sud, Taiwan), l’industrialisation de l’économie s’accélère et les stratégies commerciales s’affinent (industries manufacturières). En Afrique, la décolonisation et les retards structurels (faiblesse industrielle, niveau de qualification, infrastructures manquantes, avantages comparatifs, peu d’investissement, etc.) ne permettent pas de réduire l’écart de croissance avec les pays du Nord. Il en est de même pour l’Amérique latine et la Chine, par exemple. La croissance moyenne/an entre (1950-1975) est de :

- Asie du Sud – 1,7 %

- Afrique – 2,4 %

- Amérique latine – 2,6 %

- Chine – 4,2 %

Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont en partie ralentie la croissance mondiale mais de manière inégale entre les pays consommateurs et les pays producteurs de pétrole. Certains pays ont donc connu des périodes de récession pendant que d’autres ont vu leur richesse augmentée (les pays du Moyen-Orient, par exemple).

La révolution numérique (fin du XXe siècle)

À partir des années 1970, une troisième révolution transforme l’économie mondiale : c’est l’informatique, l’internet et les technologies de l’information, qui bouleversent la façon de produire, de communiquer et d’échanger. Cette révolution se caractérise par la dématérialisation de l’économie.

Désormais, les services représentent une large part du PIB dans les pays développés. Les géants technologiques comme Google, Apple, Facebook ou Amazon, les Gafam apparaissent dans les années 2000 et créent d’énormes richesses avec relativement peu d’employés comparé aux industries plus traditionnelles.

Au début des années 90, la croissance économique mondiale se réorganise : les pays émergents – une partie des pays dit du Sud – connaissent une élévation importante de leur niveau de vie et une spécialisation industrielle et commerciale qui fait d’eux des partenaires économiques sur lesquels il faut compter. Il s’agit de la Chine, de l’Inde, du Brésil, de l’Afrique du Sud. Ces pays rattrapent ainsi leur retard et participent à ce qu’on nomme la mondialisation.

La Chine illustre bien cette tendance. En 1990, sa croissance est de 3,9 % pour atteindre en 1992, 14, 2 % et se maintenir à un niveau très élevé en 2000 avec 8,49 %. La Chine devient au début du XXIème siècle, la deuxième puissance économie mondiale. En 1990, son PIB par habitant est de 430 dollars ; en 2000, il se situe à 2194 dollars, pour atteindre 12 175 dollars en 2023.

Commenter