Quelle est la différence entre déficit et dette publique ?

La dette publique correspond à l’ensemble des engagements financiers pris sous forme d’emprunts par l’État, les collectivités publiques et les organismes qui en dépendent directement. Le déficit public, lui, est le solde budgétaire de l’État sur une année. Autrement dit, le déficit est un flux alors que la dette est un stock.

La dette française s’élevait, mi-2025, à 3 416 milliards d’euros, soit environ 116 % du PIB, selon l’INSEE.

Ressources et dépenses de l’État

Les ressources sont constituées par les impôts, les taxes, et autres recettes non fiscales (notamment les revenus du patrimoine et les revenus de l’activité industrielle et commerciale de l’État). Les dépenses intègrent non seulement les dépenses courantes de fonctionnement (salaires, achats de fournitures et de services…) et les opérations de redistribution, mais aussi les investissements et les dépenses en capital (investissement et transferts en capital).

Déficit public : les critères européens

Pourquoi 3 % de déficit public ?

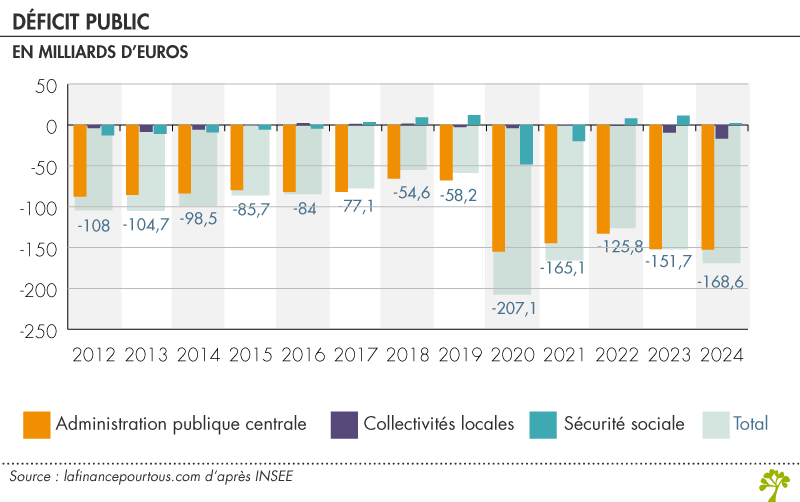

Depuis 1974, les administrations publiques françaises affichent chaque année un déficit. Le déficit public concerne principalement l’État, la plupart des autres administrations publiques ayant atteint l’équilibre budgétaire.

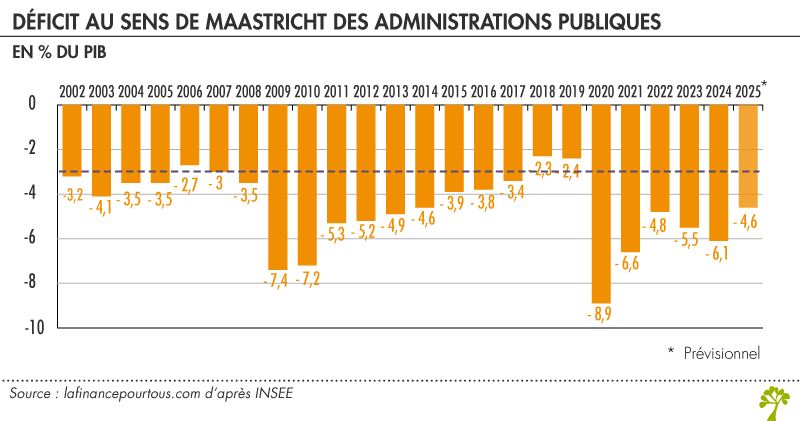

Selon le pacte de stabilité et de croissance adopté en 1997 par les chefs d’État et de gouvernement européens, le déficit ne doit pas dépasser 3 % du PIB pour l’ensemble des administrations publiques (cette règle est cependant flexible en fonction des situations spécifiques de chaque pays).

Ce plafond est censé garantir une stabilité de la dette publique par rapport au PIB. Il n’a en fait pas vraiment de fondation théorique. Proposé pour la première fois par des économistes français de toute urgence en 1981 en pleine crise budgétaire, il est ensuite repris par toute l’Europe.

Déficit public : problèmes et débats

Le Traité de Maastricht a fixé dès 1992 des critères stricts de discipline budgétaire aux États signataires, comme condition de leur entrée dans la zone Euro. Les déficits des administrations publiques devaient être en dessous du seuil de 3 % du PIB et la dette publique inférieure à 60 % du PIB.

La limite de 3 % a été confirmée comme une règle centrale de coordination des politiques économiques de l’Union dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance de 1997. L’objectif est d’éviter de voir tel ou tel pays utiliser son appartenance à l’euro pour laisser filer ses déficits publics sans en payer le prix, pénalisant ainsi l’ensemble de la zone.

En second lieu, face à un choc économique, le levier principal pour sortir de la crise réside dans la capacité de chaque État à conduire une politique budgétaire active (puisqu’il n’y a pas de budget européen substantiel et que la main d’œuvre est faiblement mobile entre les pays). Pour ce faire, le déficit doit être réduit ou annulé durant les périodes de croissance. La limite des 3 % ne pouvant en principe être transgressée qu’en cas de récession exceptionnellement forte.

Plus généralement, les règles de discipline budgétaire sont souvent justifiées par deux arguments :

- en cas de déficit excessif ; les administrations publiques captent l’épargne au détriment du financement des entreprises privées (ce que l’on appelle « l’effet d’éviction »).

- si les ménages considèrent que les déficits font les hausses d’impôts futurs : sous cette hypothèse, ils réagissent en diminuant leur consommation pour constituer une épargne de précaution ce qui pénalise la croissance. C’est ce qu’on appelle l’équivalence ricardienne.

Il reste que le Pacte de stabilité est difficilement applicable et insuffisant pour favoriser la croissance économique de la zone Euro. Il n’a pas su, en particulier, prévenir la crise des dettes publiques en 2010-2012.

Les politiques budgétaires nationales mises en œuvre face à la crise des subprimes de 2008 ont fait exploser les déficits largement au-delà de la règle des 3 %. De plus, de nombreux économistes, souvent d’inspiration keynésienne, critiquent ces seuils de déficit et de dette car ils empêchent les États de mener des politiques budgétaires actives.

La France est-elle une mauvaise élève ?

Durant les dernières décennies, la tendance aux déficits publics dans les pays de l’Union Européenne résulte principalement de deux facteurs. D’une part, la concurrence fiscale entre les États limite leur capacité à lever des impôts. D’autre part, l’augmentation des dépenses sociales a été forte, notamment du fait du vieillissement de la population, du chômage et de la permanence des problèmes de pauvreté et d’exclusion sociale.

La situation des différents États de l’Union a, toutefois, été différente selon leur modèle de croissance, leurs structures productives, leur taille, et les politiques économiques suivies.

Certains petits pays ont pu notamment utiliser la compétition fiscale sans pénaliser la situation de leurs finances publiques. Dans ce contexte, la France a pour sa part connu un déficit permanent de ses finances publiques depuis l’année 1981. Depuis la fin de la pandémie, la France s’est distinguée par un déficit très fort par rapport aux autres pays. La hausse des taux, la panique de certains investisseurs, et les débats nationaux autour de la soutenabilité de la dette ont pour origine le déficit public, qui ne semble pour l’instant pas prêt de disparaitre.

Bonjour, ce que je trouve intéressent pour ma part, c’est l’idée de rembourser intégralement la dette publique, donc si je comprend bien il faudrait environs 130 ans pour se faire, en tenant compte des fluctuations de l’économie des marchés… En sachant que les collectivités locales, et la sécurité social, on trouver un certaine équilibre, il restes les dépences des administrations publics qui alourdissent la dette..? mais pourquoi êtes vous ainsi fait.. je me demande. et jusqu’ou ira ce jeu de duppe. le petit peuple ne doit rien à l’état mais l’état le prend en étaud avec de grande firme privée (plus ou moins consciement je l’admet), pourquoi faitez vous celà? quel orgeuil vous entraîne, si il n’y à pas un cas de guerre génériliser d’ici c’est 130 ans, qu’aller vous faire à ce moment là ? dit vous bien qu’il en va de la libérter de millions de citoyens, et pour les pharisiens toute en haut, du salut de leurs âmes pour ne pas finir dans la damnation éternelle, vu que pour certains ils sont déjà en voie de pêcher mortelle et célà dans les consortium du privée mais aussi au seins d’un état de droit ?

en bref je trouve vôtre philosophie et vôtre philantropie, complétement folle !

Et je serais là sûr la question du développement durable, tourner vos langues avant de parler donc..

Bien à vous,

Bonjour

on parle et on discute beaucoup de la contribution de la France à l’Europe; ce qui m’étonne car j’ai toujours pensé qu’il y avait une regie systématique européenne, et non au bon vouloir du vote des députés et sénateurs. De même, comment est déterminé la répartition des financements européens par pays ?

Bonjour,

La participation financière de chaque État membre au budget de l’Union européenne est principalement déterminée par la taille de son économie ainsi que par la collecte de la TVA et les droits de douane sur les importations. Les gouvernements nationaux négocient ces montants au niveau du Conseil de l’UE, puis le Parlement européen valide l’ensemble du cadre financier. En France, l’Assemblée nationale et le Sénat entérinent la contribution annuelle dans la loi de finances, mais ils ne peuvent pas en modifier substantiellement le montant, puisque celui-ci résulte des engagements pris au niveau européen.

La répartition des financements se fait ensuite selon des critères définis dans le cadre financier pluriannuel, qui fixe des enveloppes globales pour la Politique agricole commune, la Cohésion économique et sociale ou encore les programmes de recherche et d’innovation. Les États et leurs régions reçoivent des soutiens calculés en fonction de leur richesse, de leur taux de chômage, de leurs besoins en développement rural…

Meilleures salutations,

L’équipe de Lafinancepourtous

La dette d’un pays n’a pas vocation a etre remboursee, contrairement à la dette d’un ménage, et jamais elle ne le sera; c’est la premiere chose à comprendre. La dette n’est pas conjoncturelle, mais structurelle. L’argent, dans le monde de 2025, EST essentiellement de la dette. Pour le dire simplement, dans l’économie mondialisé la dette est une obligation de remboursement: un pouvoir certain d’inflechir les politiques publiques pour son détenteur, et un boulet au pied pour l’État endetté. Le crédit, la confiance, que l’on accorde à un État, tient à sa capacité à respecter les règles d’un endettement qui ne peut que croitre.

Le concept de »croissance », dans une perspective mondialiste, est une justification de la dette, ce qu’il n’est pas dans une perspective alter mondialiste.